Große, versiegelte Parkplätze verstärken die Hitze in Städten. Eine Recherche von FragDenStaat und dem Karlsruher Institut für Technologie zeigt: Vorgaben zur Begrünung fehlen oft oder werden unzureichend kontrolliert.

Versiegelte Flächen speichern Wärme und tragen maßgeblich zur Überhitzung von Städten bei. Besonders problematisch sind große Parkplätze: Hier fehlt das Grün, das kühlen und Wasser aufnehmen könnte.

Stattdessen strahlt Beton die Hitze zurück - mit Folgen für das Stadtklima, die Gesundheit und die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner. Wie kann es trotzdem sein, dass Kommunen mit dem Problem unterschiedlich umgehen und warum hapert es häufig bei Vorgaben und Kontrolle?

Die Rolle von Bebauungsplänen in Städten

Ob und wie viele Bäume auf Parkplätzen gepflanzt werden müssen, regeln die Bebauungspläne der Städte. Seit der Novelle des Baugesetzbuchs im Sommer 2011 haben Kommunen mehr Möglichkeiten, Bäume vorzuschreiben - verpflichtend ist das aber nicht.

"Sie haben keine Pflicht, aber sie haben einfach mehr Spielraum, um diese Bäume festzulegen und müssen auch sogenannte Umweltprüfungen machen", berichtet die investigative Journalistin Vera Deleja-Hotko von FragDenStaat.

Was ist FragDenStaat? FragDenStaat ist eine Plattform für Informationsfreiheit und Transparenz. Sie ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern sowie Journalistinnen und Journalisten Anfragen an Behörden nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Gegründet wurde sie 2011 von Stephan Wehrmeyer. Zum Team gehören inzwischen rund 35 Mitarbeitende, darunter Journalisten und Juristen.FragDenStaat ist eine gemeinnützige Organisation und Teil der Open Knowledge Foundation. Sie unterstützt auch investigative Recherchen, veröffentlicht Dokumente und setzt sich juristisch für mehr Auskunftsrechte ein.

Wie sehen die großen Parkplätze in den Städten aus?

Im Auftrag von ARD-Story untersuchten FragdenStaat und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) alle Parkplätze ab einer Größe von 900 Quadratmetern - das entspricht etwa 50 Parkplätzen. Sie konzentrierten sich dabei auf die sechs Städte Braunschweig, Mannheim, Hannover, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Das KIT lieferte die Informationen zu den Städten: Mittels Satellitendaten, Stadtplänen und einem KI-gestützten Segmentierungsmodell.

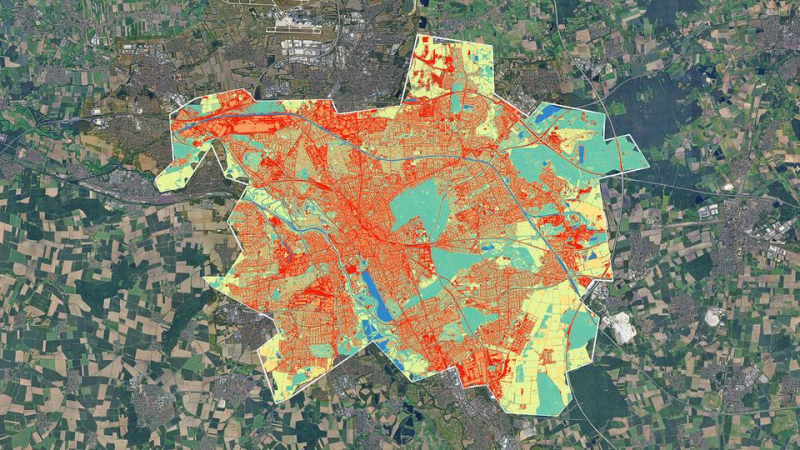

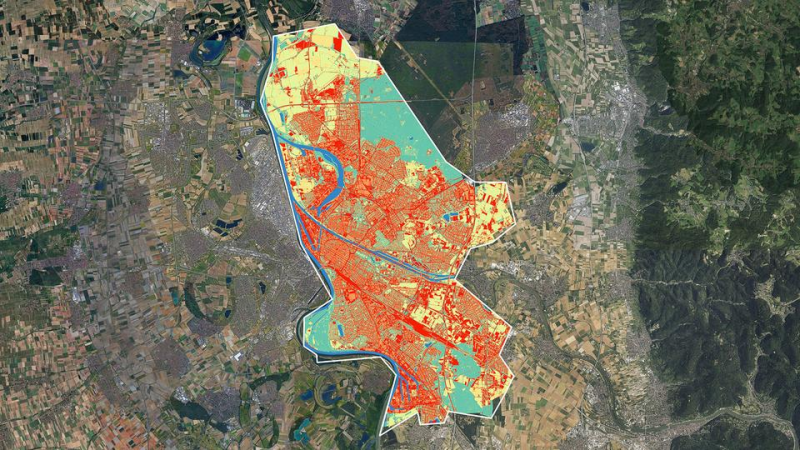

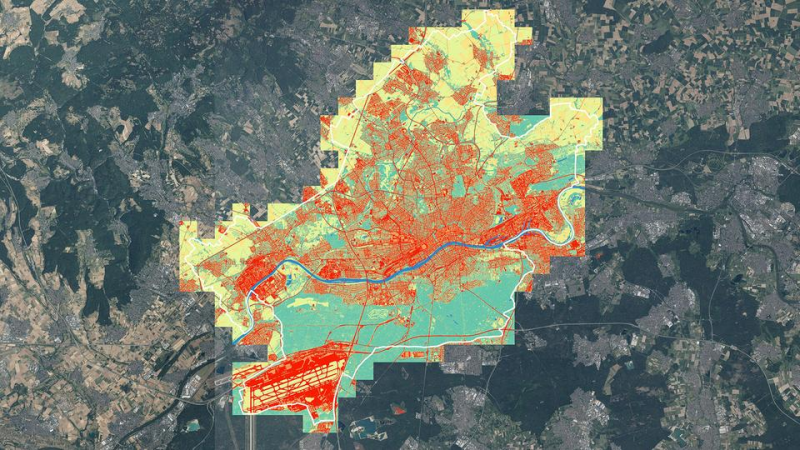

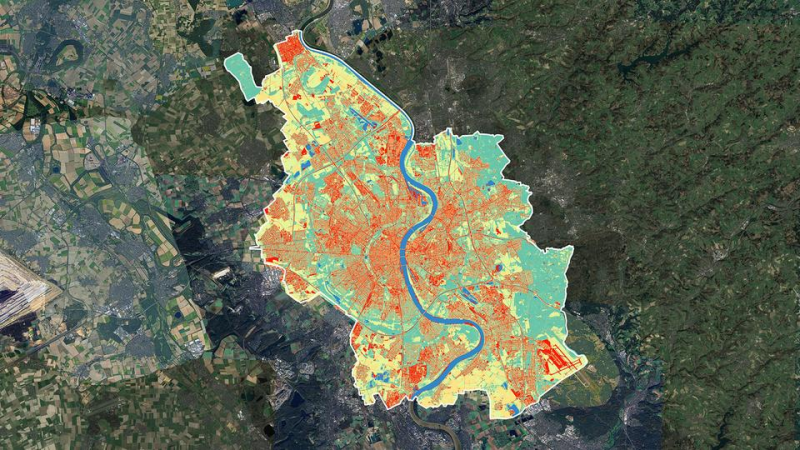

Alle versiegelten Flächen leuchten rot, orange die Dächer. Die Grüntöne stehen für Natur von Gras bis Baumkrone und Wasser ist blau markiert.

FragDenStaat prüfte, welche Vorgaben es für die Bepflanzung gab - und ob diese umgesetzt wurden.

Beispiel Hannover - Vorbild für andere?

Die Auswertung zeigt: Es gibt große Unterschiede zwischen den Städten. Während in Hannover seit den 1990er-Jahren festgelegt ist, dass pro sechs Parkplätze ein großkroniger Laubbaum gepflanzt werden muss, fehlt diese Vorgabe in anderen Kommunen komplett oder wurde nicht umgesetzt.

Hannover hat früh reagiert und Vorgaben geschaffen, die heute in fast allen Bebauungsplänen enthalten sind. "Das fand ich interessant, weil es auch den Punkt zeigt, dass man sehr früh anfangen muss, um gute Ergebnisse zu erreichen", so Vera Deleja-Hotko von FragDenStaat.

Trotzdem zeigt das Diagramm des KIT: In Hannover ist trotz weitläufiger Grünflächen und innerstädtischer Gewässer mehr als die Hälfte der Fläche versiegelt.

In Hannover gibt es viele Grünflächen, aber trotzdem auch viele versiegelte Flächen.

Dächer seien in Deutschland selten begrünt, so Sina Keller vom KIT. Daher würden rote und orange Flächen zusammengerechnet werden.

Besonders drastisch fiel das Ergebnis für Mannheim aus: Fast drei Viertel der bebauten Fläche sind versiegelt. "Die rechteckige Struktur der Quadratestadt, wenig Grün im Zentrum und dicht bebaute Flussufer verhindern Kühlung", sagt Sina Keller.

Besonders drastisch sieht das Stadtbild in Mannheim aus.

Auch andere Städte zeigen spezifische Probleme. In Frankfurt verbessert ein großer Stadtwald im Süden die Statistik, doch im Zentrum blockieren enge Straßenschluchten die Luftzirkulation.

In Frankfurt sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen dem Süden und dem Stadtzentrum.

In Köln bilden ringförmige Grünzüge Frischluftschneisen - ein Vorteil gegenüber Städten ohne solche Strukturen.

In Köln gibt es deutlich sichtbare Frischluftschneisen.

Baum ist nicht gleich Baum

Was während der Recherche auffällt: Wenn Bäume auf Parkplätzen gepflanzt werden, sind sie oft sehr klein und bleiben es auch, obwohl im Bebauungsplan so genannte "großkronigen" Bäume vorgeschrieben sind.

Konfrontiert mit diesen Beobachtungen erzählt Sebastian Schels, Inhaber von Ratisbona, Marktführer beim Supermarkt-Ladenbau in der ARD-Story "Zugepflastert", dass es auch mal vorkommt, dass Bauschutt in die Wurzelgrube gekippt werde. Die Bauämter, die nach den kleinen Bäumen befragt wurden, sahen keinen Handlungsbedarf.

Kühlung gibt es erst bei großer Krone

Thomas Rötzer von der TU München begrüßt daher die Vorgabe der Stadt München, wonach jedem frisch gepflanzten Baum 36 Kubikmeter an Bodenvolumen zustehen. Denn das bräuchten die Stadtbäume, um zu gedeihen.

Besonders häufig gepflanzt würden hierzulande Winterlinde oder Bergahorn, zeigen seine Studien. "So eine Winterlinde, wenn sie mal 60 Jahre alt ist, nimmt eine Fläche ein, wir sagen Kronenprojektionsfläche, von ungefähr 100 Quadratmetern."

Erst dann sei ihre Wirkung auf das Stadtklima enorm: "Ein 60 Jahre alter Baum nimmt ungefähr 100 Kilogramm CO₂ pro Jahr auf und verbraucht rund 30 Kubikmeter Wasser", erläutert Rötzer. "Durch Verdunstung entsteht eine Kühlungsleistung von etwa 20.000 Kilowattstunden pro Jahr - das ist wie eine natürliche Klimaanlage."

Freiwilligkeit reicht nicht aus

Viele Städte setzen bislang nur auf Vorgaben für Neubauten oder Sanierungen. Experten fordern, die Regelungen auch auf Bestandsflächen auszuweiten. "Eigentlich müssen die Städte viel stärker in die Verantwortung genommen werden", sagt Vera Deleja-Hotko von FragDenStaat.

Mehr zu diesem Thema sehen Sie in der ARD-Story "Zugepflastert - Wie retten wir die Städte vor dem Hitzekollaps?" heute um 22.50 Uhr im Ersten.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.