Am Anfang war Gewitter. Regen prasselte, eine Kirchenglocke schlug, drei Töne – dumpf, langsam, schwer wie die Zeit selbst, ein Intervall, das „Diabolus in musica“ genannt wird und seit dem Mittelalter als teuflisch galt. Und dann diese Stimme: klagend, aufbegehrend, nicht von dieser Welt. „What is this that stands before me?“, fragte sie, „eine schwarze Gestalt, die auf mich zeigt“, und so geht es immerzu weiter, Zauberer, böse Hexen, Schlaflosigkeit, Düsternis, wuchtiges Sein, äonenalte Zeit.

Es war der Beginn des ersten Songs auf dem ersten Black-Sabbath-Album. Und der Beginn eines neuen Genres. Heavy Metal wurde im Februar 1970 geboren, in jenem Moment, in dem diese vier jungen Männer Krach zu machen begannen, so laut wie möglich, so düster wie denkbar, der Welt unmissverständlich den Bescheid ausstellend, dass sie ein Ort der Düsternis war. Und als Ozzy Osbourne, ein ehemaliger Autohupentester mit ADHS und Dyslexie, seine Stimme gegen die Finsternis erhob.

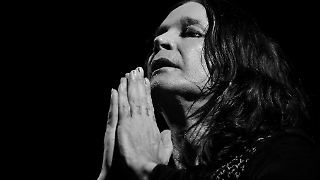

Jetzt ist dieser Mann gestorben, der Prinz der Dunkelheit, wie er genannt wurde, Komiker unter den Apokalyptikern, ein trauriger Clown des Lärms. Ozzy Osbourne wurde 76 Jahre alt. Er kam aus Aston, einem Stadtteil Birminghams, der noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg wie ein Trümmerfeld aussah. Seine frühen Jahre waren geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit, familiärer Gewalt. Er klaute, soff, saß einmal kurz im Knast.

Doch als er mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward eine Band gründete, die zuerst „Polka Tulk Blues Band“ und „Earth“ hieß, ehe sie, inspiriert von einem Gruselschocker Mario Bavas, zu Black Sabbath umbenannt wurde, traf er ein kollektives Bedürfnis. Ihre Musik war kein Soundtrack zum Eskapismus – sie war Konfrontation. Eine Klangwand, gegen die man nicht anreden konnte. Der Schlagzeuger Bill Ward: „Jeder von uns war ständig auf irgendetwas sauer. Dass alle einander lieben sollten und so, haben wir nie nachvollziehen können. Das war einfach eine andere Welt als jene, in der wir aufgewachsen sind.“ In Vietnam war Krieg, in England schien es keine Zukunft zu geben, da musste etwas anderes her, etwas Schwereres.

Dabei fand Osbourne den Ausdruck „Heavy Metal“ lange unangenehm, er hätte es, sagte er einmal, lieber „Depression Rock“ genannt. Was Black Sabbath machte, hatte es so noch nicht gegeben: Es war nicht bloß laut, es war auch liturgisch. Kein Rock’n’Roll – eher eine schwarze Messe, ein nihilistisches Ritual auf Vinyl.

Ozzy Osbourne war dabei der okkulteste Okkultist. Er sang nicht – er beschwor, greinte. Sein klagendes „Oh nooooo“ wurde zur Signatur eines Anti-Genres, das bis heute existiert. Er war das emotionale Zentrum dieser Musik: verletzlich, hysterisch, überdreht. Ein Mann, der sich selbst nie sicher war, wie real das alles war – erst sehr viel später sollte er immer wieder versichern, dass das alles doch nur eine Rolle gewesen sei. „Bisschen schwarzes Zeug, ein paar Totenköpfe, mehr nicht, eine gute Show eben. Das gehört zur Musik dazu. Man darf das nicht so ernst nehmen“ sagte er, oder „die Welt ist wunderbar – was wir mit Black Sabbath inszenieren, das ist nur ein Horrorfilm, ein Spiel.“

Aus der düsteren Musik wurde ein Spektakel für ein wenig verwirrte Jugendliche, die sich überhaupt nicht seltsam vorkamen, wenn sie statt zu tanzen einfach nur ihre Haare schüttelten oder Luftgitarren malträtierten. Black Sabbath waren nie modisch, nie cool – und gerade deshalb enorm erfolgreich. Ihre frühen Platten verkauften sich millionenfach, obwohl sie von der britischen Musikpresse verachtet wurden. In Amerika wurden sie gefeiert – und Osbourne wurde zur Projektionsfläche für alles, was schockieren sollte.

Der Kult um seine Person driftete immer wieder ins Karnevaleske. 1982 biss er während eines Konzerts einer lebenden Fledermaus, die ein Fan auf die Bühne geworfen hatte, den Kopf ab – er hatte sie für ein Spielzeug gehalten. Fortan schmiss man ihm massenhaft Gummitiere auf die Bühne, in Erwartung der nächsten bösen Tat. Ozzy spielte mit, vielleicht auch, weil er nicht mehr wusste, wie er da wieder rauskam.

Die Anekdoten über ihn sind Legion. Einmal erschoss er mit einer Schrotflinte streunende Katzen, weil er sie in Verdacht hatte, seinen neuen Mercedes zerkratzt zu haben. Einmal bemerkte er auf einer Party, dass kein Kokain mehr da war, ging zugedröhnt nach draußen, legte sich auf den Boden und fing an, Ameisen zu schniefen. In seinem Haus im Outland Cottage in England schlich er sich nachts in die Zimmer seiner Gäste und rasierte ihnen die Augenbrauen ab. Er trank sehr viel Hennessy und antwortete auf die Frage, welche Jahre seiner Karriere die schönsten waren: „Die, an die ich mich erinnere“.

Dennoch wurde er alt, so alt jedenfalls, dass er nicht mehr gut hören („Lassen Sie sich doch mal 40 Jahre lang diese ganzen Dezibel ins Gesicht blasen. Ich bin fast taub“), kaum noch laufen (Parkinson) konnte und einige Restaurationsarbeiten auf sich nehmen musste („Keiner will einen fetten alten Rockstar sehen. Sie etwa?“). Er überlebte Bandkrisen, Drogen, Entziehungskuren, Todesfälle, juristische Klagen und Reality-TV. „The Osbournes“, eine MTV-Serie über ihn und seine Familie, zeigte den Fürsten der Finsternis als schusseligen Familienvater, der selbst von einer Fernbedienung überfordert war – aber man lachte mit ihm, nicht mehr über ihn.

Hinter der Maske des Schockrockers war Osbourne ein sensibler Mensch, der in Interviews offen über seine zahllosen Ängste sprach, sich über sein Altern, Einsamkeit im Ruhm, den Tod von Freunden Gedanken machte. Hin und wieder, mit sehr langen Schaffenspausen dazwischen, machte er auch noch Musik, sang etwa auf „Ordinary Man“ zusammen mit Elton John eine Powerballade über die Vergänglichkeit und all die verlorenen Freunde.

Am 5. Juli, siebzehn Tage vor seinem Tod, trat er im Villa Park von Birmingham vor 40.000 Leuten noch ein allerletztes Mal auf, zusammen mit den alten Black Sabbath Kollegen, es war ein grandioser Abend. Ozzy, der nicht mehr laufen konnte, saß auf einem Thron und schrie die ganzen alten Hämmer in die Welt, „Paranoid“ und „Iron Man“ und „War Pigs“, ein alarmierendes Lärmen, das sich nie mehr abschalten wird lassen, obwohl ihr Erfinder jetzt nicht mehr lebt.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.