An den Arbeitsbedingungen kann es eigentlich nicht liegen, dass sich „The German“ so derart beeilt, jedem halb wachen Serienjunkie seinen vermeintlichen Zentralkonflikt gleich am Anfang und in gleich mehreren Spiegelungen vor Augen zu führen. „The German“ ist eine achtteilige israelisch-amerikanische Produktion (ein deutscher Co-Produzent wurde gesucht, aber nicht gefunden), an der beinahe schon legendäre israelische Drehbuchautoren wie der „Fauda“-Miterfinder Moshe Zonder beteiligt waren.

Gedreht wurde – anders als bei anderen israelischen Serien wie „Fauda“ – tatsächlich überwiegend in Israel, am See Genezareth. Es herrschte Krieg in Israel seit dem 7. Oktober. Drohnen kamen vom Jemen her, Raketen flogen aus dem Libanon übers Land. Regelmäßig mussten Luftschutzbunker aufgesucht werden. Wie viel Drehzeit blieb, konnte niemand wissen.

„The German“ ist die Geschichte von Uri und Anna. Wir sind im Jahr 1970. Uri und Anna haben den Holocaust überlebt, sich verliebt auf den Trümmern und mit den Traumata ihrer Existenz. Sind nach Palästina gegangen, in ein Kibbuz. Da leben sie nun. Zwei Kinder haben sie: Psychologie-Studentin die Tochter, angehender Militärflieger der Sohn.

Über das, was war in den Lagern, was sie zu dem gemacht hat, was sie unter ihrer scheinbar glatten Oberfläche eigentlich sind und unter Aufbietung all ihrer Kräfte ihre Kinder nicht spüren lassen wollen, wird nicht gesprochen.

Uri, das ist jetzt schon so symbolisch, dass man anfängt, nach der Fernbedienung zu tasten, ist Experte in Sachen Wasseraufbereitung. Die Kibbuzim haben eine Anlage erfunden, mit der sich aus jeder noch so trüben Brühe alten Schmutzwassers kristallklares Trinkwasser gewinnen lässt. Verkaufen wollen die Israelis ihre Reinwasch-Anlage an die Deutschen.

Dass es mit dem kristallklaren Charakter des Uri Zahavi möglicherweise nicht so weit her ist, erzählt „The German“ in Flashbacks. Da sind wir in Auschwitz. Ein SS-Wachmann schlägt einen KZ-Häftling tot. Es ist finster da. Die tätowierte Nummer auf dem Unterarm des offensichtlich toten Häftlings, an die mit der Kamera ganz nah herangefahren wird, damit jeder sie sieht, ist die von Uri Zahavi.

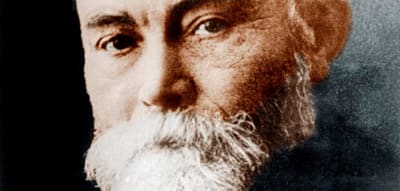

Einen Schnitt und ein Vierteljahrhundert später stehen wir im Badezimmer der Zahavis und sehen Uri, wie er sich spiegelt, sich selbst mustert. Er seufzt leicht. Uri ist einer, der bei den Festen, beim Tanzen, beim Feiern des Lebens, in dem Israelis sehr groß sind, danebensteht und zuschaut, als gehöre er nicht ganz dazu. Man hat stets ein leichtes Fremdkörpergefühl, wenn man Oliver Masucci – der mal Hitler war in „Er ist wieder da“ – da so im Kibbuz leben sieht.

Keine Vergangenheit ist vergangen

Dass „The German“ die tiefenpsychologische Fallanalyse eines hoch prekären Identitätsdiebstahls werden würde, zu der sie getaugt, für die es aber keine acht Episoden Erzählzeit gebraucht hätte, glaubt nach dieser eher untersubtilen Ouvertüre natürlich niemand mehr. Das Private ist in „The German“ unbedingt das Politische.

Uris Geschichte weitet sich im klassischen Gewand eines Spionagethrillers zur Geschichte zweier Länder, in denen die Vergangenheit nicht vergangen ist. Uri wird – weil Eitan, sein Sohn, eine schreckliche Dummheit begangen hat und ein Mensch gestorben ist und die Familie darüber die Polizei belogen hat – vom Mossad dazu genötigt, sich in München in ein Netz alter Nazis einzuschleusen, die im Keller eines Kameraden im Kreis von Nazi-Devotionalien Tausendjähriges-Reich-Abende abhalten, als hätte es den Tod des finsteren Zitterfürsten im Führerbunker nie gegeben.

Ziel der Operation ist es, eine Spur zur möglicherweise neuen Identität von Josef Mengele zu finden. Der Doktor Tod von Auschwitz lebte zu der Zeit, von der „The German“ erzählt, als Wolfgang Gerhard, dessen Identität er übernommen hatte, in São Paulo.

Während Uri zur höheren Ehre der deutschen Wasserqualität, er verkauft Aufbereitungsanlagen für zweistellige Millionenbeträge an das Tätervolk, immer tiefer in seine offensichtliche oder auch nur vermeintliche Vergangenheit verstrickt und seinen neuen, alten Kameraden immer neue Kampfgeschichten erzählen muss, wird im heimischen Kibbuz die Mauer des Verschweigens gebrochen.

Uris Tochter, die sich der Traumafolgenforschung verschrieben hat, was Uri und Anna gar nicht recht ist, begleitet einen amerikanischen Wissenschaftler zu Gesprächen mit Holocaust-Überlebenden, erlebt, wie befreiend Erinnerung sein kann. Und sei es die Erinnerung an das Schlimmste, was Menschen Menschen antun können. Und seien es die Erinnerungen an Josef Mengele.

Ein Mord findet statt

Anna (Ania Bukstein) findet im Mikrofiches-Archiv von Yad Vashem den Bruder Uris, der wie ein Wunder Auschwitz auch überlebt hat. Goldstein heißt er, wie Uri einst. Nur hat der Mann auf dem Bild, das Anna von Uris überglücklichen Bruder gezeigt wird, keinerlei Ähnlichkeit mit Uri. Und in den Familienakten aus Auschwitz wird ein Martin Goldstein ausgewiesen. Als gestorben im September 1942.

Misstrauen wächst. Vertuscht wird. Ein Mord findet statt. Da sind gerade mal zwei Stunden vergangen, und man macht sich Sorgen, wo diese eklatante Verschwendung von Themen und Geschichten hinführt. Aber – weil jeder ziemlich offensichtlichen Winkelzüge im Labyrinth von „The German“ (ab 24. Juli, MagentaTV+) bis dahin eine bezwingende Logik hat – nur ein bisschen.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.