Keiner der großen Stadtbaumeister Berlins stammte von der Spree. Der preußische Klassizist Karl Friedrich Schinkel kam aus Neuruppin, James Hobrecht, der Vater der Mietshausquartiere, aus Memel. Ludwig Hoffmann, Architekt des kommunalen Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurde in Darmstadt geboren, und die prägende Gestalt der Zwanzigerjahre, Martin Wagner, stammte aus Königsberg.

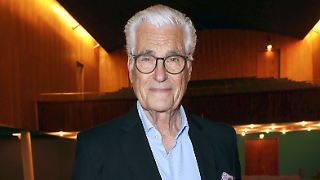

Auch Hans Stimmann, den man in diese Gilde einreihen muss, wurde nicht in Berlin geboren, sondern in Lübeck. Der Sozialdemokrat kam 1991 an die Spree, um Senatsbaudirektor zu werden. Die Aufgabe war gewaltig: Es galt, die geschundene und über Jahrzehnte von einer Mauer zerrissene Hauptstadt nach dem unerwarteten Geschenk der Wiedervereinigung über Nacht wieder zu einer Metropole von internationalem Rang zu formen – unter dem Druck internationaler Investoren und misstrauisch beäugt von einer in den jeweiligen Stadthälften verharrenden Bevölkerung.

15 Jahre lang war Hans Stimmann der wichtigste Baupolitiker Berlins, und er war der richtige Mann zur richtigen Zeit. An einem der wichtigsten Wendepunkte in der Stadtgeschichte formte er mit souveräner Hand ein gewaltiges Bauvolumen und setzte in der Planungskultur neue Standards. Er gab Berlin Gesicht und Identität zurück, gleichzeitig blieb die deutsche Hauptstadt für Architekten aus aller Welt eine der offensten Metropolen.

Hans Stimmann war davon überzeugt, dass über den Erfolg eines Stadtkörpers nicht die Dichte an extravaganten Architekturen entscheidet, sondern der Zusammenklang tausender Alltagsbauten, die für sich genommen nicht außergewöhnlich sein müssen, mehr noch, es zum Wohle des Ganzen gar nicht sein dürfen. Deshalb gab er Regeln vor für die Straßenflucht, die Höhe der Bauten und ihre Fassaden. Es waren Regeln, wie sie in all den historischen Stadtvierteln galten, die bis heute zu den populärsten Quartieren zählen – und wo bekanntlich auch jene Kultur-Eliten wohnen, die beständig nach „innovativen“ Stadtideen verlangen.

Kein Baupolitiker des Landes wurde deshalb heftiger angefeindet. Er plane ein steinernes „Neuteutonia“, behauptete eine einflussreiche Fachzeitschrift, er behindere die Kreativität der Architekten. Der New Yorker Architekt Richard Meier befand: „He singlehandedly ruined Berlin“ – Stimmann habe Berlin also „im Alleingang“ ruiniert. Ein Verdikt, das verständlich ist, wenn man weiß, dass Meier mit einem überdimensionierten Geschäftshaus für den Boulevard Unter den Linden bei Stimmann abgeblitzt war.

Dass viele namhafte Architekten in Berlin unter ihren Möglichkeiten blieben, ist kaum Hans Stimmann anzulasten. Ihre Klagen über Beschränkungen klangen immer so, als wollten Fußballer ihre schlechte Leistung damit begründen, dass das Spielfeld zu klein war. Die Wahrheit ist, dass vielen der eingeflogenen Stars die Traditionen der Stadt egal waren, dass sie mit Stimmanns Thema einer „Berlinischen Architektur“ und städtischen Fassaden nichts anfangen konnten und deshalb abliefern wollten, was sie so auch irgendwo sonst hätten bauen können.

Es waren vor allem die von Stimmann geförderten, mit Berlin vertrauten Architekten, die nach einer lokalen Typologie und Temperatur suchten. Man mag eine gewisse Monotonie in ihren Bauten beklagen (die allerdings ein Merkmal fast aller begehrten Großstädte ist), aber sie fügen sich in die Tradition dieser spröden, mittellosen Metropole. Man erkennt in ihnen jenes „Grenadierhafte“ wieder, das der Kunstkritiker Max Osborn Anfang des 20. Jahrhunderts als Wesenszug der Berliner Architektur beschrieb.

Was Stimmanns einfache Regeln an Stadtgefühl und Zusammenhalt hervorgebracht haben, ist vor allem in der Friedrichstraße, am Gendarmenmarkt und exemplarisch am Pariser Platz zu erleben. Dort, in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor, gelang dem kanadisch-amerikanischen Stararchitekten Frank Gehry nach eigener Aussage eines seiner besten Gebäude, obwohl er sich in die ungeliebte Gestaltungssatzung fügen musste. Das Spektakel seiner Architektur wurde ins Innere gekehrt. Der deutsche Architekt Günter Behnisch dagegen durfte trotz des hartnäckigen Widerstands von Hans Stimmann am Ende eine gläserne Fassade bauen, die viele enttäuschte und zudem tagsüber wie ein schwarzes Loch wirkt.

Ein „vermanschter Achtundsechziger“

Stimmann prägte Berlin nicht nur im Zentrum, wo ganz neue Stadtteile wie der Potsdamer Platz, das Regierungsviertel oder der Alexanderplatz kontrovers diskutiert wurden, sondern auch an der Peripherie. Neue Siedlungen wuchsen aus dem Boden, es entstanden Schulen, Kraftwerke und Wissenschaftsbauten. Die schiere Menge dieser Bauproduktion ist nur vergleichbar mit dem großen Wachstumsschub Berlins Ende des 19. Jahrhunderts, und – unter anderen Vorzeichen – auch mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.

Hans Stimmann, nach eigener Aussage „ein vermanschter Achtundsechziger“, hatte das Metier mit einer Maurerlehre von der Pike auf gelernt. Während seines Studiums der Stadt- und Raumplanung in Berlin galt Architektur nichts, soziologische Theorie alles. Als Mitarbeiter der Berliner Bauverwaltung erlebte er die Zerstörung der Stadt durch autogerechte Verkehrsplanung, Flächenabrisse und monumentalen sozialen Wohnungsbau, aber auch die ersten Versuche einer Rückkehr zum Städtischen während der Internationalen Bauausstellung Mitte der Achtzigerjahre. Er wurde Bausenator von Lübeck, und nach dem Mauerfall holte ihn der damalige Bausenator Wolfgang Nagel (SPD) in die Hauptstadt. Es entsprach Stimmanns Naturell, wenn er rückblickend sagte, er habe keine Sekunde daran gezweifelt, der neuen Aufgabe gewachsen zu sein.

In Berlin vollzog er den endgültigen Abschied vom Städtebau der Moderne. Nach all den Katastrophen und städtebaulichen Verirrungen des 20. Jahrhunderts habe Berlin ein Recht darauf, eine „normale Hauptstadt“ ohne diese „unendliche Zerrissenheit“ zu sein, verkündete er zu seinem Amtsantritt. Sie brauche eine „gemeinsame Konvention“. Später erkannte er, dass auch Schönheit und Emotionalität dazugehören. Deshalb freundete er sich mit dem historischen Architekturvokabular an, auch mit Rekonstruktionen.

Wenn man Hans Stimmann über die historische Mitte Berlins reden hörte, über die Geschichte längst zerstörter Straßen und Gassen, über die Ruine der Franziskanerkirche und das einst benachbarte Gymnasium zum Grauen Kloster, das er wiederbeleben wollte, über die Kirchen, die wieder eine Gemeinde brauchen, dann war zu spüren, dass neben seinem Gestaltungsdrang die treibende Kraft seines Wirkens eine große Liebe zu Berlin war. Am Freitag ist Hans Stimmann im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Lübeck gestorben.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.