Vom Alltäglichen zum Außerordentlichen ist es nur ein kleiner Schritt. Man steigt in einen Zug ein oder nicht, man spricht jemanden an oder nicht, man nimmt einen unbekannten Anruf entgegen oder drückt ihn weg. In einer der Storys von Samanta Schweblin besucht Lidia ihre demente Mutter im Pflegeheim. Lidia – Ende 50, alleinstehend, mit langweiligem Bürojob, die Tochter ist aus dem Haus – macht das jede Woche, auch wenn sie mit ihrer Mutter nicht mehr sprechen kann.

Einmal fragt eine andere Heimbewohnerin Lidia auf dem Flur nach Kleingeld. „Ich muss sofort die U-Bahn nehmen.“ Lidia, zerstreut, ruft nicht die Pflegerinnen, sondern gibt der alten Dame ein paar Münzen. Später trifft sie sie auf dem Bahnsteig wieder, sie fahren mit dem gleichen Zug, steigen zusammen aus, und Lidia nimmt die verwirrte Frau mit zu sich nach Hause. Sie ruft im Heim an, aber es kann gerade niemand die Frau abholen. Also muss sie wohl über Nacht bei ihr bleiben.

Viele Abzweigungen bis dahin, die genommen wurden, vieles, das anders hätte laufen können, eben, ohne dass sich in Lidias etwas trostlosem, einsamem Leben etwas Ungewöhnliches ereignet hätte. Doch in dieser Erzählung mit dem Titel „Der Allmächtige macht einen Besuch“ steht plötzlich der Sohn der alten Frau vor Lidias Tür, Joel, ein großer, etwas grob gestrickter Muskelprotz, der sich zunächst devot, dann immer dreister benimmt, sich in Lidias Wohnung breitmacht, sie bedroht, ausraubt und ihr, quasi als Gegenleistung, ein Angebot macht, das nicht abgelehnt werden kann: „Beschissene Alte, sagen Sie, verdammt nochmal, womit ich Ihnen helfen kann.“

„Ein Horror“, so sagt man dann, wenn man von so etwas hört oder es gar selbst erlebt hat: Ausgeliefertsein, Machtlosigkeit, seelische oder körperliche Gewalt, das sind Erfahrungen, die ihr Opfer lebenslang verletzen, ja zerstören können. Doch die Horror-Storys aus dem Alltag, die die argentinische Autorin erzählt, drehen die Schraube eine entscheidende Drehung weiter. War nicht Lidias Leben vorher schon zerstört? Ist Joel nicht so etwas wie die Inkarnation der in ihr angestauten Angst und Verzweiflung? Ist er vielleicht tatsächlich der „Allmächtige“ des Titels, ein Retter, dessen Auftauchen kein Zufall war? Das überraschende Ende der Erzählung macht diese Deutung möglich.

Es sind unerklärliche, übersinnliche Geschehnisse, die sich in Schweblins Welt ereignen – eine vergiftete Katze, deren Geist seine untröstliche Besitzerin am anderen Ende der Welt heimsucht, der Handabdruck des geliebten Mannes, den die auf einem Auslandsaufenthalt befindliche Schriftstellerin plötzlich in ihrem Badezimmer sieht, eine Mutter, die sich im See ertränkt und danach als Untote zurück ins Haus der Familie geht, nur um dort den Hasen ihrer Kinder in die Mangel zu nehmen.

Doch die aus dem Genre der Gespenstergeschichte entstammenden Motive dienen Schweblin zur Veranschaulichung existenzieller Abgründe: der Angst vor dem Tod, den Schuldgefühlen den Allernächsten gegenüber, der lebenslangen Flucht vor kindlichen Traumata. In „Ein fabelhaftes Tier“ verknüpfen sich die Erinnerungen der Erzählerin: der schockierende Anblick eines dahinsiechenden Pferdes auf der Straße und der tödliche Unfall eines frühreifen Jungen, der so gern ein Pferd sein wollte. Hat so etwas wie eine Seelenwanderung stattgefunden? Oder liegt in solchen magisch-realistischen Mensch-Tier-Verschlingungen nur der illusionäre Trost der hilflos zurückbleibenden Erwachsenen?

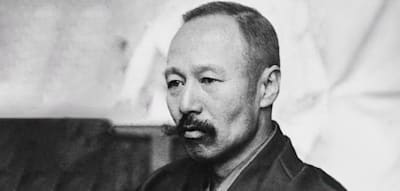

Samanta Schweblin, 1978 in Buenos Aires geboren und inzwischen in Berlin lebend, ist eine der herausragenden zeitgenössischen Stimmen Lateinamerikas, vielfach ausgezeichnet, in Dutzende Sprachen übersetzt. Ähnlich wie der Chilene und Generationsgenosse Alejandro Zambra ist sie eine Meisterin literarischer Erfahrungsseelenkunde, die den Leser aus vertrauten Sicherheiten in verborgene Höhlen und Verliese der eigenen Existenz führt. Dieser schmale Band „Das gute Übel“ enthält nur sechs Geschichten, die dafür dicht und geheimnisvoll sind, ohne hermetisch zu wirken.

Einer seiner Höhepunkte ist „Das Auge in der Kehle“: Ein Kleinkind verschluckt eine Batterie, wird daraufhin mehrfach operiert, aber muss schließlich mit einem künstlichen Atemweg und ohne Stimme aufwachsen. Zugleich wird der am Unfall mitschuldige Vater jahrelang des Nachts mit anonymen – und stummen – Anrufen terrorisiert. Schrecken der Kindheit und Psychothriller-Plot verbinden sich wie in einem Film von David Lynch.

Aus einem konkreten medizinischen Vorfall und albtraumhaften Erinnerungen entwickelt Schweblin hier ein psychologisch komplexes Vater-Sohn-Drama, das in Wahrheit von einer lebenslangen – realen und metaphorischen – Sprachlosigkeit zwischen beiden handelt. Wie man zur Sprache kommt, wie man sie verliert und vielleicht glücklich wiederfindet, das kann man in dieser großartigen Literatur erfahren.

Samanta Schweblin: Das gute Übel. Aus dem Spanischen von Marianne Gareis. Suhrkamp Verlag, 192 Seiten, 25 Euro.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.