Es gibt einen Moment an diesem von leichtem Regen, aber sonst von nichts bedrohten schönen Vormittag, da schaut man ein bisschen besorgt auf seine Kaffeetasse. Wir sind in Weinheim, einer kurpfälzischen Kleinstadt mit zwei Burgen ungefähr gleich weit weg von Mannheim und Heidelberg.

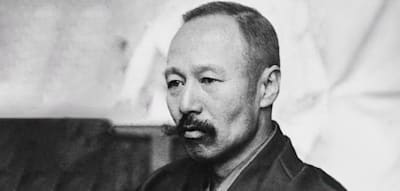

„Ich gelte als sehr friedlich“, hat Ingrid Noll gerade noch gesagt, die in der ihr eigenen, geradezu zenhaften Ausgeruhtheit im Herrenzimmer ihres wunderbar verwohnten, efeuumrankten Hauses am Hang sitzt, in der sie seit fünfzig Jahren lebt. Das mit ihrer prinzipiellen Friedlichkeit sagt sie immer, obwohl Leichen seit fast vierzig Jahren ihren Weg pflastern. Ingrid Noll, 1935 im chinesischen Shanghai geboren, ist die erfolgreichste deutsche Mord- und Totschlag-Schriftstellerin. Würde sie natürlich nie so sagen.

Kriminalroman, betont sie, stehe auf keinem ihrer Bücher. Thriller auch nicht. Sie schreibe Menschengeschichten. Psychogramme, so ihr Verleger Daniel Keel, Seelenstudien des deutschen Bürgertums. In denen stirbt immer einer, meistens ist er männlich. Weil er gestört hat, weil er wegmusste, weil er der Frau, die meistens selbst erzählt bei Ingrid Noll, irgendwie im Weg war.

Zurück zum Misstrauen auf den Kaffee. Den hat sie – ihren Hang zur Mütterlichkeit, sagt sie, wird sie nicht los – vorbereitet, hat Croissants, Franzbrötchen besorgt. Vom Rittersporn hinten im Garten unter dem Kirschbaum, der älter ist als ihr Haus und allmählich stirbt, hat sie gerade erzählt. Der habe sich nie lange gehalten, der Rittersporn. Der blaue Eisenhut hingegen schon. Der blühe so schön. Und ist giftig, wie jeder einigermaßen bewanderte Botaniker weiß. Sehr giftig. Er macht den Kaffee verdächtig.

Wenn sie mal töten würde, eine Neigung, die – davon ist sie überzeugt – jeder Mensch in sich trägt, dann würde sie unblutig töten, hat sie auch einmal gesagt. Nach Frauenart, eher heimtückisch, ohne körperliche Auseinandersetzung, wie die Frauen in ihren Büchern. So, dass ihr Opfer erst weit weg stirbt, Stunden, nachdem es ihr Gift genommen hat. Und sie fein raus wäre. Schmeckt der Kaffee nicht vielleicht doch ein bisschen bitter?

Mit dem Dampfer geflohen aus China

Auf die Idee mit dem Töten ist sie mit Mitte Fünfzig gekommen. Sie hätte Journalistin werden können, oder Lehrerin, sie wurde Hausfrau und Mutter und Arzthelferin ihres Mannes. Eine Vollzeitstelle. Dann waren die drei Kinder aus dem Haus. Sie hätte weiter malen können, Spanisch lernen oder im Chor singen. Doch sie schrieb Geschichten, was sie schon damals in China tat, wo sie aufwuchs. Damals war ihr das so peinlich, dass sie ihre kleinen Kladden zerriss und im Garten ihrer Villa in Shanghai vergrub, als ihre Familie 1949 vor den Kommunisten fliehen musste.

Der letzte Dampfer, der ging, hat die Nolls nach Italien in ein Flüchtlingslager gebracht. Dann kam Ingrid nach Deutschland. Ein Alien war sie, sagt sie, eine Fremde. China-Mädchen wurde sie genannt im Mädchengymnasium von Bad Godesberg.

Warum nicht was schreiben, dachte sie sich in der Badewanne. Und dass ein Kriminalroman vielleicht doch das Einfachste wäre für den Anfang. War es nicht, aber sie wurde fertig und schickte ihr Manuskript an Diogenes, dem Verlag, von dem sie schon viele Bücher besaß. Dem Verlag von Patricia Highsmith, von der sie gar nicht so viel gelesen hatte, wie man vermuten möchte. Die Geschichte von Rosemarie, Mittfünfzigerin, ein spätes Mädchen, das auf dem Weg zum Liebesglück über Leichen geht.

„Der Hahn ist tot“, so hieß später Nolls Debüt, geriet im Zürcher Diogenes Verlag mit Glück in die Finger einer Frau, die als „Trüffelschwein“ (so nannte sie sich selbst, sagt Ingrid Noll) im Berg der unverlangt eingesandten Manuskripte wühlte. Die gab’s, erzählt Ingrid Noll, gewissermaßen mit Lesebefehl an den Verleger Daniel Keel weiter. Der rief in Weinheim an, fragte sie aus. „Der Hahn ist tot“ besetzte – wie es damals viele Diogenes-Romane taten – eine Marktlücke – als schwarzhumorige, randfeministische Romane, die man heute Cosy-Crime nennen würde. Es wurde ein Bestseller. Der Rest ist Literaturgeschichte.

Ein großer Fuß liegt herum. Er steckt in einer Sandale, Marke antiker Herrscher. Könnte von Marc Aurel stammen. Ihr Mann, der vor vier Jahren starb, nachdem sie ihn jahrelang gepflegt hat, hatte ihr die Fuß-Plastik geschenkt, weil sie die Tür gern offen hat zu ihrer Schreibklause. Licht ist das Zimmer, in dem sie schreibt. Sie hat ein Fenster einbauen lassen vom generösen Erlös eines ihrer Bücher. Es ist das erste eigene Zimmer, das sie hatte. Man sieht den Kirschbaum und den Gingko, den sie vor Jahrzehnten gepflanzt hat.

„Du bist gemeint, Hühnchen!“

Ein Computer steht da. Cover ihrer Bücher hängen hinter Glas an der Wand. Eine Zeichnung von Tomi Ungerer. Ein Sensenmann ist darauf zu sehen. Vor ihm eine Frau, die wie wild auf eine Schreibmaschine einhackt. Noll mochte Ungerer. Und der sie. Sie waren Verlagskollegen. Eine Episode im „Hahn“ spielte im Elsass. Bei einer Lesung, sie kannten sich nicht, hatte er sie im Publikum entdeckt. Immer wieder hat er gewunken. Sie hat sich geziert. „Du bist gemeint, Hühnchen“, hat Ungerer dann gesagt. Danach waren sie Freunde fürs Leben.

Sie schreibt hier jeden Tag. Nicht unbedingt, als hätte sie einen Sensenmann hinter sich. Druck hat sie keinen. Hatte sie nie. Kaffee am Morgen, Zeitung lesen. Schreiben. Wenn ihr nichts einfällt, macht sie Steuer, reinigt den Ofen, stromert im Haus herum. Schaut vom gläsernen Erker, den sie selbst entworfen hat, gen Westen über die Moschee von Weinheim hinweg.

Auf dem Kardiogerät im Flur aus dem Praxisbestand ihres Mannes radelt sie jeden Tag eine halbe Stunde. Schaut sich „unbeschreiblich schlechte Serien“ dabei an. Das hilft den Knien und verhindert Operationen. Von Materialermüdung spricht sie, wenn sie vom Alter spricht. Das Auge macht nicht mehr so mit, die Treppen gehen sich nicht mehr so geschmeidig. Ansonsten neigt sie nicht zum Jammern, sie ist anders erzogen worden von ihrer Mutter. Ob sie selbst so alt wird wie sie – 106 – oder ihre Großmutter – 105 –, das wisse sie nicht. Sie sei Schreibtischtäterin, das halte nicht so fit.

„Man muss ja nicht ewig weiterleben“

Etwas wie Altersdepression kennt Ingrid Noll nicht. Natürlich weiß sie, dass die Sanduhr läuft. „Ich bin eine Meisterin im Verdrängen“, sagt sie. An irgendwas, das danach kommt, nach dem Sterben, das schnell und ohne jene Quälerei kommen möge, die sie begleitet hat bei Mutter und Mann, glaubt sie nicht. „Ich hatte ein gutes Leben. Man muss ja nicht ewig weiterleben.“

Schreiben wird sie weiter. Solange ihr niemand sagt, sie soll es besser lassen (ihre Kinder und Enkel zum Beispiel). Und solange Figuren vor ihr stehen wie Luisa, die „Inka-Prinzessin“ aus ihrem neuen Buch. „Nachteule“ heißt es. Es ist Ingrid Nolls neunzehnter Roman. Luisa erzählt darin ihre Geschichte. Ein pubertierendes Alien wie Ingrid. Nur in der Jetzt-Zeit. Adoptiv-Kind aus Peru. Luisa kann im Dunkeln sehen. Was ihr kaum hilft angesichts des Dunkels, das sich zunehmend um sie ausbreitet. Ein Mädchen, das davon träumt, dass sie eine Eule ist, die des Nachts Lebewesen ohne Gewissensbisse tötet. Mit diesem Satz geht „Nachteule“ los.

Ingrid Noll hat auch einmal davon geträumt, dass eins ihrer Kinder von einem Finsterling bedroht wird. Sie hat ihn ohne Gewissensbisse zertreten wie einen Käfer. Und war am Morgen überrascht, wo diese Aggression herkam. Vielleicht ist es ganz gut, dass sie ihre klammheimliche Mordlust literarisch ausleben kann. Das ist bei Mord- und Totschlagliteraten immer so. Die sind alle wahnsinnig nett und entspannt. Vielleicht sollten viel mehr Menschen Kriminalromane schreiben.

Der Taxi-Andi, der unterwegs nichts unversucht lässt, Weinheim potenziellen Touristen schmackhaft zu machen, holt uns ab und fährt uns zum Marktplatz. Nolls Tochter ist mit ihm in die Klasse gegangen. Nolls Enkel Jakob ist ein Kumpel des Kellners, der uns später Maultaschen mit Pfifferlingen aufträgt.

Jeder kennt Ingrid Noll in Weinheim. Es gibt einen Ingrid-Noll-Weg durch die Stadt. Man kann sich die App im Touristenbüro herunterladen. Auf der erzählt Noll Geschichten von Weinheim und aus ihren Büchern. Regionalkrimis sind Nolls Bücher bewusst nicht, aber sie haben eine Heimat. Jede Geschichte braucht eine Heimat. Und Noll kennt sich halt in der Stadt besser aus als in jeder anderen. Warum soll sie eine erfinden?

Wir sitzen unter Robinien am Markt. Dass diese Stadt hinter den Fachwerkfassaden so mörderisch ist, wie Ingrid Noll es erzählt in ihren Büchern, würde niemand glauben. Aber wer glaubt der deutschen Bürgerlichkeit schon seine prinzipielle Tötungsbereitschaft? Selbst nach neunzehn Noll-Romanen eher niemand.

Ingrid Noll erzählt, warum Maultaschen im Schwäbischen Herrgottbescheisserle heißen. Das Wort findet sie super. Freut sich über den Regenguss, der über den Marktplatz fegt, weil sie endlich wieder „Husche“ sagen kann. Ingrid Noll liebt aussterbende Begriffe und Redewendungen, ihre Romane sind voll davon.

Die Robinien wiegen sich im Wind. Und dann kommt der Taxi-Andi. Ingrid Noll muss sich ein bisschen hinlegen. Wir können uns beruhigen. Wenn im Kaffee Eisenhut gewesen sein sollte, wären wir schon seit einer Stunde tot. Wenn er in den Pfifferlingen war, sterben wir in der Deutschen Bahn.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.