Auf einem trostlosen Bolzplatz südlich von Rom, dort, wo der Tiber ins Thyrrenische Meer fließt, endet in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1975 das Leben eines der schärfsten Denker Italiens. Völlig entstellt liegt die Leiche von Pier Paolo Pasolini zwischen Schutt und Gestrüpp: die Rippen zertrümmert, der Schädel eingeschlagen, ein Ohr fast abgerissen, das Herz geplatzt.

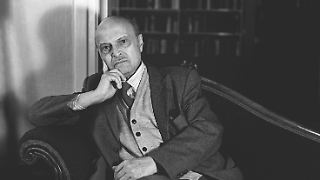

Zu diesem Zeitpunkt war Pasolini mehr denn je eine Reizfigur in Italien. Ein kulturkonservativer Marxist und von der kommunistischen Partei ausgeschlossener Homosexueller in einem katholischen Land, das ihn für seine Filme und Bücher dutzendfach vor Gericht zerrte. Die italienische Bourgeoisie war für ihn faschistisch und feige, die klerikale Kaste moralisch verrottet, an Papst Pius XII. richtete er in seinem Gedicht „A un papa“ die Zeilen: „Es hat keinen größeren Sünder gegeben als dich.“

Noch in der Todesnacht machen die Carabinieri einen Verdächtigen dingfest. Der 17-jährige Giuseppe „Pino“ Pelosi ist einer jener römischen Straßenjungen, der ohne Weiteres eine Figur aus Pasolinis 1955 erschienenen Debütroman „Ragazzi di Vita“ sein könnte. Pino gesteht rasch, die italienischen Behörden sind zufrieden, man nimmt das schriftliche Geständnis zu den Akten, die Verurteilung folgt.

Seither lautet die vom Gericht erkannte Wahrheit wie folgt: am Abend vor der Tat liest Pasolini seinen späteren Mörder hinter dem Bahnhof Termini im Zentrum Roms auf. Sie einigen sich auf den Preis von 20.000 Lire, Pino steigt in Pasolinis metallicgrauen Alfa Romeo ein, dann geht es die Straße raus nach Ostia. Beim Oralverkehr am Rande des Bolzplatzes wird Pasolini irgendwann gewalttätig, Pino wehrt sich und greift nach einem herumliegenden Holzbrett, das er dem großen Intellektuellen über den Schädel zieht.

Als Pino daraufhin mit dem Alfa Romeo flüchtet, überfährt er in Panik den im Sand liegenden Pasolini. Anschließend brettert er mit überhöhter Geschwindigkeit die Küstenstraße von Ostia hinunter, wo ihn wenige Minuten später eine Polizeistreife aus dem Verkehr zieht. Pino springt mit blutverschmierter Kleidung aus dem Wagen und rennt, doch die Carabinieri schnappen ihn.

Der Fall scheint klar, zu klar. Schon beim damaligen Urteilsspruch glauben viele nicht an diese Version. Zu viele Widersprüche und Details, die nicht stimmen können. Das angebliche Tatwerkzeug ist ein verrottetes, aufgeweichtes Stück Holz, Pino nur ein kleiner, schmächtiger Knabe, dessen Aussagen zudem schwanken.

Jahrzehnte später – 2005, da ist Pino schon längst wieder ein freier Mann – widerruft er in einer Fernsehsendung sein damaliges Geständnis. Er gibt an, drei Männer mit süditalienischem Akzent hätten Pasolini zu Tode geprügelt, er selbst sei nur als Lockvogel angeheuert worden. Ein 2010 durchgeführtes DNA-Gutachten von Pasolinis Kleidung fördert zudem Spuren von mehreren unbekannten männlichen Personen zutage, die DNA von Pino ist nicht darunter.

Einige sehen in Pasolinis Ermordung daher eine gezielte Hinrichtung. Kurz vor seinem Tod schrieb er an Texten, in dem er andeutete, über die Hintermänner der italienischen Bombenanschläge jener Jahre und Verbindungen zwischen Staat und Mafia Bescheid zu wissen. Ein Artikel für den „Corriere della Sera“ endet mit einem Satz, der heute wie ein Menetekel klingt: „Ich weiß. Aber ich habe keine Beweise.“ Auch nach einem halben Jahrhundert ist der „Caso Pasolini“ ungelöst.

Alles Schriftstellerleben sei Papier, heißt es. In dieser Reihe treten wir den Gegenbeweis an. Es gibt unsere beliebte Serie auch als Buch.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.