Viel hätte nicht gefehlt, und Ferdinand Porsche wäre Bauklempner geworden. Doch als junger Geselle begeisterte sich Ferdinand für die damals noch neue Wunderwelt der Elektrizität. Heimlich baute der Tüftler ein kleines Kraftwerk aus Dampfmaschine und Dynamo – und ließ das ganze Haus im Glühbirnen-Licht erstrahlen. Das waren die ersten Schritte zu einem der weltgrößten Autoimperien: Volkswagen. Vor 150 Jahren, am 3. September 1875, kam Porsche im Werkstatthaus seines Vaters Anton im heute tschechischen Vratislavice nad Nisou (Maffersdorf) zur Welt.

Damit soll Ferdinand dem Vater bewiesen haben, dass er zu Höherem berufen war. Porsche ging nach Wien und wurde zu einem Pionier des Elektroautos, das heute eine Wiederauferstehung erlebt. Sein Fahrzeug, dessen Räder einzeln angetrieben wurden, nannte er "Semper Vivus" (immer lebendig). Es ähnelte noch eher einer Kutsche. Mit dem "Mixte-Wagen" folgte wenig später das erste voll funktionsfähige Hybridfahrzeug.

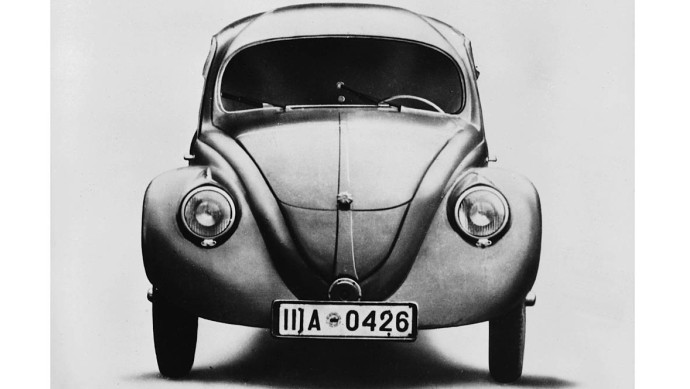

Schöpfer des Ur-Käfers

Während diese frühen Innovationen bald in Vergessenheit gerieten, schrieb Porsche mit einer anderen Entwicklung Automobilgeschichte. Daran erinnert im rekonstruierten Geburtshaus, das seit 2016 ein Museum der VW-Tochter Skoda ist, ein chromverzierter Oldtimer: ein Volkswagen Käfer aus dem Jahr 1950 mit Kulleraugen und "Brezelfenstern". Mehr als 21,5 Millionen Käfer in diversen Variationen wurden bis zum endgültigen Produktionsende 2003 gebaut.

"Das ist eine unglaubliche Zahl", sagt Museumsführer Petr, der gerade ein tschechisches Besucherpaar durch die Ausstellung leitet. Er ist überzeugt: "Niemandem wird es gelingen, diesen Rekord einzustellen, denn heute wechseln sich die Modelle viel schneller ab." Und was die Zuverlässigkeit angehe, sei das Design des Käfers wirklich perfekt.

Erfindergeist im Dienst des Hakenkreuzes

Der erste "Volkswagen" steht indes auch für die unrühmliche Schattenseite Ferdinand Porsches: seine Verquickung mit den Nationalsozialisten. Denn der Vorläufer des Käfers entsprang der Forderung Adolf Hitlers nach einem Kleinwagen, der nicht mehr als 1.000 Reichsmark kosten durfte. Porsche entwickelte den sogenannten "Kraft durch Freude"-Wagen, doch bis zum Kriegsende entstand nur eine Kleinserie. Die militärische Produktion von Kübel- und Schwimmwagen auf Basis des ersten "Volkswagens" ging vor.

Die Nationalsozialisten machten Porsche zum "Wehrwirtschaftsführer" und zum Vorsitzenden der einflussreichen Panzerkommission. Nach dem Krieg nahmen die französischen Besatzungsbehörden ihn 22 Monate in Haft. Sie warfen ihn vor, Zwangsarbeiter eingesetzt zu haben. Aber als Kriegsverbrecher angeklagt wurde er nie.

Ferdinand Porsche starb am 30. Januar 1951 in Stuttgart. Dort hatte er sich bereits 1931 aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig gemacht – und mit der Gründung seines Konstruktionsbüros einen der Grundsteine für das spätere Familienimperium gelegt.

150 Jahre Ferdinand Porsche

Mehr zum Thema entdecken

Autohersteller

Die wichtigsten deutschen Autos: Dauerläufer und Superstars

Autohersteller

Die wichtigsten deutschen Autos: Dauerläufer und Superstars

Autohersteller

75 Jahre Porsche in Zuffenhausen: Legenden im Rückspiegel

Autohersteller

75 Jahre Porsche in Zuffenhausen: Legenden im Rückspiegel

Autohandel

Karriereweg: Bernhard Maier – ein Top 65er

Autohandel

Karriereweg: Bernhard Maier – ein Top 65er

Vom Erbe zum Imperium

Heute kontrollieren die Nachkommen des legendären Käfer-Konstrukteurs über eine Holding die Mehrheit der Stimmrechte im VW-Konzern. Seit dem Jahr 2022 halten sie auch wieder eine Sperrminorität an dessen börsennotierter Tochter, dem Stuttgarter Sport- und Geländewagenbauer Porsche. Doch das war nicht immer so: Nach dem Krieg war Volkswagen im Staatsbesitz – und wurde erst im Jahr 1960 überwiegend privatisiert. In Stuttgart baute Ferry Porsche in dieser Zeit das Konstruktionsbüro seines Vaters zum Sportwagenhersteller aus.

Beide Unternehmen blieben einander verbunden und entwickelten zum Beispiel Autos miteinander. Als VW-Eigner kam die Familie aber erst vor rund 20 Jahren ins Spiel. Damals stieg der Sportwagenbauer bei dem Wolfsburger Konzern ein – und verzockte sich bei der Übernahme. Letztlich drehte VW den Spieß um und schluckte die Stuttgarter. Daher ist Porsche eine von zehn VW-Konzernmarken – und nicht umgekehrt. Die beiden vom Käfer-Konstrukteur abstammenden Familienzweige Porsche und Piëch gelangten so jedoch in den Besitz der Mehrheit der entscheidenden VW-Stammaktien.

Dynastie am Steuer

Wolfgang Porsche (82), Enkel Ferdinands, teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "Mein Großvater hat mit seiner außergewöhnlichen technischen Begabung und seinem unermüdlichen Erfindergeist die Grundlage für ein Unternehmen geschaffen, das bis heute für Ingenieurskunst und Innovationskraft steht." Als Konstrukteur und Unternehmensgründer habe er die Automobilgeschichte in Deutschland und darüber hinaus nachhaltig geprägt. "Für die Familie bleibt er vor allem als liebevoller Großvater in Erinnerung, der seine Leidenschaft für Technik und Automobilbau an die folgenden Generationen weitergegeben hat."

Neben Wolfgang Porsche, der am Porsche-Hauptsitz in Zuffenhausen auch "WoPo" genannt wird, gibt es eine weitere entscheidende Figur in der Familie: Hans-Michel Piëch. Der 83-Jährige führt seinen Familienzweig und sitzt wie sein Cousin in einer ganzen Reihe von Aufsichtsräten und Gremien. Auch viele andere Mitglieder der weit verzweigten Familie haben einflussreiche Posten in dem Autoimperium, das gleichfalls Lastwagen umfasst.

Machtkämpfe und Intrigen gab es in der Vergangenheit einige. Die Frage, wer im Eignerkreis künftig das Sagen hat, ist aktuell aber besonders wichtig. Denn sowohl Volkswagen als auch Porsche befinden sich in schweren Fahrwassern. Angesichts von US-Zöllen, der Flaute in China sowie der lahmen europäischen Wirtschaft gingen die Gewinne bei beiden Unternehmen drastisch zurück. Ein Sparkurs soll sowohl in Wolfsburg als auch in Zuffenhausen helfen, unter anderem sollen mehrere Zehntausend Arbeitsplätze wegfallen.

Wer tritt die Nachfolge an?

Bereits seit einiger Zeit wird darüber spekuliert, wen die beiden Patriarchen als Nachfolger benennen könnten. Ihre Mandate laufen aber noch mehrere Jahre. Zumindest Wolfgang Porsche hat bereits klargemacht, dass danach Jüngere das Ruder übernehmen sollen. Denkbar ist, dass Ferdinand Oliver Porsche (64) die Nachfolge seines Onkels übernimmt. Auf der Piëch-Seite kristallisiert sich öffentlich bislang kein Nachfolger heraus. Ein Sprecher der Porsche SE wollte die Nachfolgefrage nicht kommentieren.

Die Machtkonzentration bei den Milliardärsfamilien sorgte auch immer wieder für Kritik. Zuletzt entzündete sie sich an der Doppelrolle von Oliver Blume als Porsche- und VW-Chef. Bei Porsche gelte "Familie statt Finanzmarkt", sagte Hendrik Schmidt vom Fondsanbieter DWS bei der letzten Hauptversammlung. Es entstehe der Eindruck eines Konzerngefüges, in dem Einzelinteressen über Unternehmensinteressen gestellt würden. Daher stelle sich die grundsätzliche Frage, ob der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion angemessen ausübe. Der ausbleibende Generationenwechsel zementiert diese "Wagenburgmentalität". (Autoren: Julian Weber und Michael Heitmann, dpa)

80 Jahre VV Käfer

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.