„Gerhard Richter, Maler“ hieß die maßgebliche Biografie, die 2011 über Deutschlands berühmtesten Künstler erschien. Den Titel müsste ihr Autor Dietmar Elger bei einer Fortschreibung wohl korrigieren. Nach dem Jahr 2017 nämlich hörte der damals 85-jährige Gerhard Richter auf, Ölfarbe auf Leinwänden zu verteilen. Das letzte Gemälde hängt nun in einem hohen Saal in der Fondation Louis Vuitton in Paris zusammen mit anderen Spätwerken.

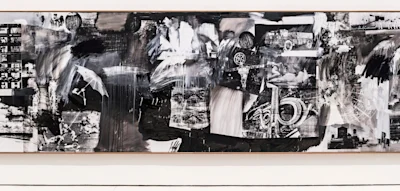

Es ist erstaunlich: Wo andere Künstler mit dem Alter langsam nachlassen oder sich wiederholen, hat Richter in den letzten Malerjahren noch einmal umwerfende abstrakte Gemälde geschaffen – dicht, lebendig, chaotisch und doch von einer stillen Gefasstheit. Rakeln, Schaben, Malen – die Techniken sind vielfältig, keine Bilanz wird gezogen, sondern die Möglichkeitsmaschine Malerei noch einmal angeworfen.

Die Pariser Kunstwelt, im Moment ohnehin die spannendste in Europa, ist in diesem Herbst um eine Attraktion reicher. Die Fondation Louis Vuitton richtet dem 1932 geborenen Künstler eine umfassende Retrospektive aus. Mehr Richter war nie. Acht Kapitel, vierunddreißig Säle, sechs Jahrzehnte, hundert Leihgeber, 270 Werke. Ein paar davon entstanden erst in jüngster Zeit, denn Gerhard Richter hat nicht damit aufgehört, Bilder zu machen. Er schafft, berichten die Kuratoren, noch immer Werke auf Papier – kleinformatig, ohne Helfer, am Schreibtisch. Mittlerweile gibt es von ihm ebenso viele Zeichnungen wie Gemälde, insgesamt über viertausend Arbeiten.

Dieter Schwarz, der Schweizer Kurator und langjährige Direktor des Kunstmuseums Winterthur, erarbeitet das Werkverzeichnis dieses weniger bekannten Teils des Œuvres. Er hat zwei Jahre lang eine Pause eingelegt, um diese größte Richter-Ausstellung aller Zeiten zu organisieren, gemeinsam mit der Leiterin der Fondation Suzanne Pagé und dem langjährigen Tate-Chef Nicholas Serota. Die enzyklopädische Ausstellung im Ausstellungshaus am Bois de Boulogne trumpft mit vielen herrlichen Leihgaben auf – aus Amerika und Asien sowie aus dem westfälischen Soest, wo der „Strich auf Rot“ in der Aula eines Berufskollegs hängt und mit insgesamt zwanzig Metern Breite dem Strich eines Pinsels huldigt.

Zum ersten und womöglich auch letzten Mal sieht man die (laut Werkverzeichnis) erste und letzte Leinwand gemeinsam – den „Tisch (1)“ von 1962 und „Abstraktes Bild (952-4)“ von 2017. Dazwischen sind die wichtigsten Werkgruppen versammelt, darunter auch die ersten abstrakten Werke aus den späten 1970er-Jahren, die eine seltsame, phantasmagorische Räumlichkeit an sich haben. Man sieht die grauen Bilder, die Farbtafeln, Kerzen und Schädel, die verstellbaren Glasscheiben, die ja auch Bilder erzeugen, die Biennale-Beiträge aus Venedig von 1972 („48 Porträts“) und die Hommage an den Zufallsmusiker John Cage von 2006, als Robert Storr ihn in die Lagunenstadt einlud.

Pathos hat Richter im Repertoire

Man schreitet das nach und nach ab und begreift: Gerhard Richter hat nie einfach gemalt, er hat mithilfe der Malerei Bilder entstehen lassen – und manchmal auch ohne sie. Gerade seine selten gezeigten Arbeiten auf Papier beweisen, dass man auch auf kleinem Raum Großes schaffen kann. Aber Pathos geht in Öl besser, und auch das hat er im Repertoire.

Das New Yorker Museum of Modern Art lieh die schwarz-weißen, spröden, elegischen Bilder der RAF-Terroristen aus, die hinter einem Schleier aus Unschärfe den „Deutschen Herbst“ weniger verstehen als erfühlen lassen – bleiern, sinnlos, aber auch verteufelt elegant. Ulrike Meinhof schaut einen auf dem „Jugendbildnis“ an wie der kluge Teenager, der sie einmal war, Gudrun Ensslin verströmt bei ihrer Gegenüberstellung im Jahr 1972 in Essen die Aura eines Fotomodells. Es sind vor allem Polizeibilder, die Richter sich für den 15-teiligen Gemäldezyklus „18. Oktober 1977“ aneignete, wie er das auch mit Pressebildern und Familienfotos tat.

Im „Atlas“ sammelt er sie bis heute – dicke Mappen, die später zu einer wichtigen Quelle der Richter-Forschung wurden und mehrmals publiziert wurden. Ein banal erscheinendes, kunstloses Foto mündet immer wieder in einem Kunstwerk, das die Vorlage mal dialektisch aufhebt und mal wie eine Falltür in die Abgründe der Deutschen im 20. Jahrhundert führt. Ganz zu Beginn der chronologisch gehängten Schau begegnen wir Menschen, die jahrzehntelang nur Richter und sein engstes Umfeld identifizieren konnten: „Onkel Rudi“, der im Wehrmachtsmantel dasteht und der Richter eine Art Vaterersatz war, solange der eigene Vater in Kriegsgefangenschaft saß.

Und da ist Marianne Schönfelder, die den späteren Künstler Richter auf „Tante Marianne“ als kleines Kind im Arm hält. Marianne Schönfelder wurde 1945 im Rahmen des Euthanasieprogramms der Nazis ermordet. Es war ein Programm, zu dem auch Zwangssterilisationen gehörten, in das wiederum Richters Schwiegervater Eufinger verwickelt war – ein Umstand, von dem Richter bei seiner Heirat mit Ema Eufinger nichts wusste. Jetzt, da die Zusammenhänge in Büchern aufgearbeitet sind, haben all diese frühen Gemälde keinen Funken Unschuld mehr.

Der Deutsche Schäferhund auf „Christa und Wolfi“ von 1964 ist eben auch Hitlers Lieblingshund gewesen. Der konkrete Hund mit Namen Wolfi gehörte dem nach dem Krieg flugs rehabilitierten Obersturmbannführer der SS, Heinrich Eufinger. Auf „Familie“ von 1964 fehlen die Männer – zu sehen sind Richters Großmutter Dora Schönfelder, seine Schwester Gisela, eine Freundin der Mutter, seine Mutter Hildegard und Richter selbst als kleiner Junge mit Hund Struppi. Der eigene Vater Horst Richter ist dafür auf „Horst mit Hund“ von 1965 dargestellt – und gibt eine liebenswürdige, wenn auch nicht gerade imposante Figur ab. Der Lehrer war NSDAP-Mitglied, durfte deshalb in der DDR nicht mehr unterrichten – ein beschädigter Vater.

9/11 – die große Ausnahme

Es gibt viele Dramen hinter diesen Leinwänden, Mord und Totschlag im Privaten wie von Staats wegen. Früher als andere deutsche Künstler begriff Gerhard Richter die Banalität des Bösen. Bewusst lakonische Titel wie „Herr Heyde“ (ein Euthanasie-Täter, 1959 enttarnt und 1965 von Richter zum Sujet erhoben) schmuggeln eine düstere Wahrheit unter die coole, abgeklärte Kunst, die Gerhard Richter, Sigmar Polke und andere „Kapitalistischer Realismus“ nennen.

Der gebürtige Dresdener ist ein Historienmaler, aber nicht, weil er Schlachten, Reden, Schwüre oder historische Ereignisse zum Thema seiner Bilder machte, sondern weil er bewies, dass Geschichte im Privaten und Banalen ebenso ihren Abdruck hinterließ – einen tieferen vielleicht sogar als in Stein und Bronze.2005 machte Richter eine Ausnahme und malte den 11. September 2001: den Einschlag eines Flugzeugs, den Rauch vor blauem Himmel, verwischt und durch Vermalungen verkompliziert. „September“ von 2005 ist das einzige Mal, dass man bei Gerhard Richter ein historisches Ereignis direkt abgebildet sieht.

In der Zusammenschau fängt man an, sich Fragen zu stellen, die man vor dem einzelnen Bild vielleicht nicht hatte. Das erste farbige, verwischte Richter-Bild von 1964 zeigt Angehörige der Nuba in Afrika; es basiert laut Hinweistafel auf einer Aufnahme von Leni Riefenstahl – Hitlers Lieblingsregisseurin, die sich im Nachkriegsdeutschland über den Umweg exotisierender Dokumentationen zu rehabilitieren suchte. Zu was das ein Kommentar ist? Muss man selbst entscheiden.

„Stadtbild D“ heißt die Luftaufnahme von Düsseldorf, 1968 abgemalt in Grau, Schwarz und Weiß. Darin stecken natürlich auch die Luftbilder zerbombter deutscher Städte. Aber man wird nicht gezwungen, das so zu sehen, und auf Riefenstahl gibt es im Bild gar keinen direkten Hinweis. Das Gemälde macht sich, wie immer bei Richter, mit keiner Deutung gemein, es gibt Fragen zurück an den Fragesteller. Diese Ambivalenz bleibt ihm erhalten.

Ambivalenz ist eine Qualität, die Ideologen nicht schätzen. Richter ist denn auch schon mit 29 aus der DDR abgehauen, nur wenige Monate vor dem Bau der Mauer. Er machte an der Kunstakademie Düsseldorf weiter und ist bis heute Wahlrheinländer geblieben. Die sanft verwischten Landschaften des Kölners zeigen Wiesentäler und Felder aus Deutschland. Spektakulär sind sie nicht. Ein einziges Gemälde zeigt eine ostdeutsche Landschaft, die aber auch eher eine Stadtlandschaft ist – „Passage (Leipzig)“ von 1990. Ein Besuch auf der anderen Seite kurz nach dem Mauerfall – es wäre ein Leichtes, das aufzuladen. Doch die Passage könnte auch in Krefeld sein oder in Hannover.

Das Bild ist trotzdem nicht zufällig, es hat etwas. Aber was? Darum geht es. Motive allein sind es nicht, Malweisen aber auch nicht. Man sollte, wenn man kann, diese Ausstellung des bedeutendsten deutschen Künstlers in Paris besuchen. Ein Grund ist, dass man Gerhard Richter noch nie so vollständig gesehen hat; der zweite ist, dass derartige Unternehmungen auch für die Stiftungen von Milliardären wie die Fondation Louis Vuitton immer schwieriger werden.

Eine neue Generation von Sammlern löst nach und nach die Zeitgenossen Richters ab. Sie bleibt gern anonym, investiert in Bluechips des Kunstmarkts wie in Aktien und hat dabei immer weniger Interesse, ihre Schätze auszuleihen. Ein Bild des jüngsten Richter-Sohnes hat der Besitzer denn auch nicht hergeben wollen. Richter, mit 93 noch immer auch Pragmatiker, hat für die Ausstellung eine Kopie auf Holz gezogen. Das Bild zählt, nicht die Gattung.

„Gerhard Richter“, bis 2. März 2026, Fondation Louis Vuitton, Paris

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.