Das beste Buch, das Micha Brumlik je geschrieben hat, trug den Titel „Die Gnostiker“. Es war das Ergebnis von mindestens einem Jahrzehnt des Nachdenkens über einen Teil der deutschen Friedens- und Umweltbewegung, der Brumlik selbst angehörte; allerdings handelte „Die Gnostiker“ vordergründig gar nicht davon. Stattdessen schrieb Micha Brumlik über jene Häretiker, die in der Spätantike die Welt als zutiefst gefallen und verworfen betrachteten. Keine Erlösung, nirgends! Die Welt, so die Gnostiker, sei von einem niederen, einem bösen Gott geschaffen worden, dem Demiurgen. Jener Demiurg sei mit dem Gott des Alten Testaments identisch.

Die Gnostiker sehnten sich danach, aus der Schöpfung auszusteigen. Sie träumten nicht von der schrittweisen Verbesserung, sondern von dem radikalen Bruch. Manche von ihnen empfanden es als verbrecherisch, Kinder zu zeugen. Andere praktizierten Sexorgien, weil es ohnehin egal sei, was man mit seinem Körper anstelle, der nichts als niederes Fleisch sei. Die herkömmliche Geschichtsschreibung betrachtete die Gnostiker als Ketzer, die von der christlichen Lehre abgefallen seien.

Micha Brumlik drehte das um: Am Anfang war die Gnosis. Das Christentum sei die Abweichung gewesen. Und wenn sein Buch auch durchblicken ließ, dass er sich von den Ideen der Gnostiker angezogen fühlte, war er letztlich doch nicht auf ihrer Seite. Vor allem den deftigen Antijudaismus der Gnostiker wollte Brumlik nicht mittragen.

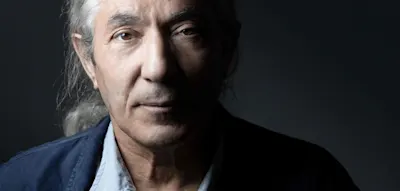

Dabei hatte doch alles ganz anders angefangen. Brumlik war 1947 in Davos geboren worden, in der Schweiz, wohin seine Eltern, beide deutsche Juden, vor den Nazis geflüchtet waren. Als er fünf war, kehrte die Familie nach Deutschland zurück, mit sechs wurde er in Frankfurt am Main eingeschult. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde Micha Brumlik den Weg gehen, den seine Familie – vor allem sein zionistischer Vater – ihm vorgezeichnet hatte: Nach dem Abitur ging er nach Israel, studierte dort Philosophie und arbeitete in einem Kibbuz. Israel hatte gerade eben den Sechstagekrieg gewonnen, die Stimmung im Land war euphorisch und nationalistisch.

Dies stieß Brumlik zutiefst ab, er wurde zum Antizionisten und trat der linksradikalen israelischen Gruppe „Matzpen“ bei, die sich mit den Palästinensern solidarisierte. Er kehrte nach Deutschland zurück, studierte Pädagogik, wurde Professor für Erziehungswissenschaften. In den Achtzigerjahren gehörte er zusammen mit Cilly Kugelmann, Dan Diner und anderen einer kleinen Gruppe von linken Juden in Frankfurt an, die sich zum Schrecken ihrer Eltern mit dem Staat Israel überwarfen, vor allem, nachdem israelische Streitkräfte 1982 in den Libanon einmarschiert waren.

Doch dann kam der Bruch! Micha Brumlik machte eine Psychoanalyse und überdachte seine Haltung zum Staat Israel noch einmal. Natürlich hörte er nicht auf, die israelische Besatzungspolitik zu kritisieren, aber er wollte fortan kein Antizionist mehr sein. Vor allem wollte er nicht mehr übersehen, dass die deutsche Linke ein Antisemitismusproblem hatte, und zwar ein gewaltiges.

Anders als viele andere seiner jüdischen Generationsgefährten sah Brumlik das Problem vor allem als ein theologisches. 1991 erschien seine Streitschrift „Der Anti-Alt“, in der er sich mit dem damals sehr populären Fernsehjournalisten Franz Alt auseinandersetzte, der seine Friedfertigkeit mit Jesus Christus begründete. Brumlik wies nach, dass Alt sich dabei aus dem Fundus des theologischen Antijudaismus bediente: Auf der einen Seite stand für ihn „der erste neue Mann“ Jesus, auf der anderen sah Alt die „harte“ und „unbarmherzige“ jüdische „Gesetzesreligion“. War das christlich? Jein. Brumlik fand im Zuge seiner Recherchen heraus, dass er es hier eher mit einem Rückfall in gnostische Lehren zu tun hatte.

In den Siebzigerjahren gehörte Micha Brumlik zum „Sozialisten Büro“ in Offenbach, einer Versammlung von undogmatischen Linken. Später wurde er Mitglied der Grünen; er saß für sie sogar als Stadtverordneter im Frankfurter Rathaus. Aber je mehr er sich mit den theologischen Grundmustern des linken Antijudaismus beschäftigte, desto mehr entfernte Brumlik sich von den Grünen (die damals, in ihrer frühen Phase, noch eine antiwestliche und antiisraelische Partei waren).

Endgültig platzte ihm 1991 der Kragen: Da hatte Saddam Hussein Kuwait überfallen und gedroht, er werde Israel mit deutschem Giftgas angreifen. Nachdem die Amerikaner angefangen hatten, den Irak aus Kuwait zu vertreiben, regneten Scud-Raketen auf Tel Aviv. Die deutschen Grünen aber stimmten dagegen, Israel mit Waffen zu beliefern. Das reichte. Micha Brumlik trat bei den Grünen aus.

Er wurde allerdings nie ein Rechter. Als die Amerikaner 2003 unter Bruch des Völkerrechts in den Irak einmarschierten, um Saddam Hussein zu stürzen, fand Micha Brumlik, die Europäer müssten sich von nun an gegen die Vereinigten Staaten definieren. 2021 unterschrieb er die „Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus“, deren Autoren darauf bestanden, dass der Antizionismus eine ehrenwerte ideologische Position sei. Besonders wichtig war Brumlik in seiner späteren Lebensphase die Zusammenarbeit mit evangelischen und katholischen Christen – er wollte ihnen helfen, den unaufgearbeiteten Antijudaismus in ihren kirchlichen Lehren zu durchschauen und zu überwinden.

Zuletzt war er still geworden um Micha Brumlik, er war schwer erkrankt. Am 10. November ist er im Alter von 78 Jahren verstorben. Baruch dajan ha-emet!

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.