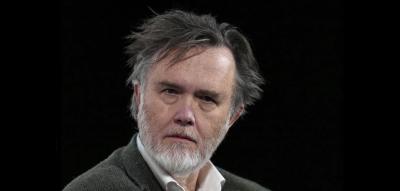

Milo Rau kommt auf dem Fahrrad angestürmt, die Haare wehen im Morgenwind. Auf seinem blauen Einteiler, der wie ein Militäroverall aus den 1940er-Jahren aussieht, trägt der Leiter der Wiener Festwochen einen Aufnäher mit dem Motto der diesjährigen Ausgabe: „Republik der Liebe“. Ist Rau, der als Theaterregisseur mit Arbeiten wie „Hate Radio“, „The Civil Wars“ oder „Die Wiederholung“ für seine schonungslose Konfrontation mit brutaler Gewalt bekannt geworden ist, nun in seiner hippiesken Spätphase angekommen?

Rau lacht nur. Liebe ist für ihn keine kitschige Harmonie. „Liebe hat, weil sie alles auflöst, einen Hang zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen“, sagt Rau. „Wir leben in der Endzeit des romantischen Kapitalismus.“ Er will wissen, was nach der Liebe kommt. Der Hass?

Mit einem Ruckeln prüft Rau, ob das Fahrrad gut angeschlossen ist. Weil Rau später nach Berlin an die Schaubühne fliegt, wird es eine Weile hier vor der Probebühne des Burgtheaters stehen. Drumherum sind Gebäude mit hohen Mauern und Zinnen, das Arsenal – einst Waffenfabrik und Kaserne – wirkt wie eine Festung. Die Burg, wie man das Burgtheater in Wien gern nennt. Das Haus der Probebühnen ist unscheinbarer, in den zahlreichen Fluren herrscht trotz der frühen Stunde reges Treiben. Hinter einer Tür öffnet sich der Blick auf eine große Halle, in der gleich die Probe stattfinden wird. Rau trinkt einen Kaffee, grüßt hier und da.

Der Wunsch, alle Fesseln zu sprengen

Rau ist kein Propagandist der Liebe, eher ein skeptischer Phänomenologe. Wie der berühmte Wiener Sigmund Freud, der sich in „Das Unbehagen der Kultur“ über das christliche Gebot der Nächstenliebe nur wundern konnte. Wer alle lieben soll, so fürchtete Freud, wird am Ende nicht einmal Liebe für einen Einzelnen aufbringen können. Auch seien viele Menschen nicht liebens-, sondern eher hassenswert. Doch scheint der stumme Schrei nach Liebe die Menschheit seit Jahrtausenden zu begleiten, wie die im Neuen Testament ganz zentrale „Revolution der Liebe“, so Rau. Der Wunsch, alle Grenzen zu überwinden und Fesseln zu sprengen, ist ambivalent. Das macht die Liebe zu einem faszinierenden Stoff für das Theater.

Es ist noch etwas Zeit, bis die Probe beginnt, also erzählt Rau von seinem Programm für die Festwochen, die Mitte Mai eröffnet werden. Er liebt Widersprüche: Mit „Drei mal links ist rechts“ steht am Eröffnungswochenende ein Stück auf dem Spielplan, in dem es um die Liebe einer Frontfrau der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ und eines Kulturwissenschaftlers mit kommunistischer Vergangenheit geht. Anderes Beispiel: Für eine Diskussion sind zwei ehemalige Linksterroristen von der RAF beziehungsweise Bewegung 2. Juni eingeladen.

Scheu vor Kontroversen hat Rau nicht. Im vergangenen Jahr holte er die ehemalige AfD-Spitzenpolitikerin Frauke Petry nach Wien und bot ihr eine Bühne. Politische Korrektheit oder Kontaktschuldvorwürfe? Lassen Rau kalt. Als Theatermacher will er dorthin gehen, wo es diskursiv und affektiv schmerzt. Wo die Triggerpunkte sind. Das Interesse bestätigt ihn: Der Vorverkauf der Wiener Festwochen läuft so gut wie nie zuvor.

Rau, der Konfliktbesessene? Man kann es theatrales Gespür nennen, das den 48-Jährigen antreibt. Er will alles auf die Bühne bringen, was in der Gesellschaft gärt. Etwa die „Wiener Kongresse“, zwei dreitägige Diskussionstribunale über „Kulturkriege“ und „Die Kunst des Missbrauchs“. Beim ersten Teil ist unter anderem WELT-Herausgeber Ulf Poschardt („Shitbürgertum“) dabei, beim zweiten treffen die Band Rammstein und ihre Kritiker aufeinander. Zudem geht es um den Wiener Aktionisten Otto Muehl, der in seiner Kommune die Befreiung von der Familie predigte, während er den Missbrauch lebte. Dass das für heftige Diskussionen im Voraus sorgen wird, gehört für Rau zu seiner Inszenierung dazu.

„Ich bringe Themen auf die Bühne, die im Zentrum der Gesellschaft stehen“, sagt Rau, wir sitzen in einem Garderobenraum, um uns herum hängen Kostüme auf Stangen. Bei Raus erster Ausgabe im vergangenen Jahr ging es um einen Rückblick auf die Corona-Maßnahmen, um Rechtspopulismus und Linksaktivismus – Selbstanklage inbegriffen. Er begreift das Theater als Arena einer „res publica“, einer öffentlichen Angelegenheit.

„Ich habe mir Meinungen ausführlich angehört, wo ich in einer Talkshow abschalten würde, weil ich sage, dass ich die schon kenne“, sagt Rau. „Das gelingt im Theater besser als im medialen Diskurs.“ Auch die Beteiligten würden dem Theater ein Vertrauen schenken, das die Medien immer seltener genießen, und zwar, weil das Theater einen „regelgesteuerten Raum“ für Auseinandersetzungen bieten könne.

Das Böse ist real

Man darf sich Rau als einen fröhlichen Menschen vorstellen, der keine Angst davor hat, gecancelt zu werden. Tatsächlich lacht Rau, wenn er über die Kontroversen in seinem Programm spricht. Das Anstößige bleibt im geschützten Raum der Kunst, während so viel Schreckliches und Grausames in der Welt geschieht. Ein Widerspruch, den Rau zur Kunst macht: Mit Kindern hat er den Fall des Mädchenmörders Marc Dutroux („Five Easy Pieces“) oder der Kindermörderin Medea („Medeas Kinder“) nachgespielt – erschütternde, aber auch berührende, tröstliche und kluge Inszenierungen. Weil für Rau das Böse real ist, will er uns im Theater damit konfrontieren. So auch mit „Der Prozess Pelicot“, die Premiere ist im Juni bei den Festwochen.

Der Probenbeginn rückt näher, doch Rau hat keine Eile, erzählt weiter von seinen anderen Arbeiten. Ich habe noch nie ein Projekt gemacht, dass bei den Beteiligten von Anfang an eine solche Begeisterung hervorgerufen hat“, sagt Rau über diese kollektive Lesung. In enger Zusammenarbeit mit der Familie Pelicot wurden Prozessnotizen zu einem Text zusammengefügt, der in Wien in einer Kirche gelesen wird.

Wie bei einem Kreuzweg sind es 14 Stationen, die das Martyrium der über Jahre von ihrem Mann betäubten und von zahlreichen Männern vergewaltigten Gisèle Pelicot schildern. „Wenn man die Videos mit den Tätern sieht, scheint keiner dieser Männer Spaß zu haben“, sagt Rau. „Warum also machen Menschen das?“ Eine Frage an alle, nicht nur für die Gerichte. Im Sommer läuft Raus „Der Prozess Pelicot“ in Avignon, wo der Originalprozess gegen die Täter stattfand.

Eine weitere Arbeit von Rau, die bei den Festwochen Uraufführung feiert, ist „Die Seherin“ mit der Schauspielerin Ursina Lardi. Eine Zusammenarbeit mit Geschichte: Vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt der „Willkommenskultur“, gelang Rau und Lardi mit „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ ein heißdiskutierter Frontalangriff auf den „zynischen Humanismus“ einer folgenlosen Bekenntnispolitik.

„Wie Teenager, die zu viele Pornos geguckt und dadurch asexuell geworden sind, sind wir unpolitisch geworden, weil wir zu viel symbolisches Engagement konsumiert haben“, schrieb Rau damals. „Die Seherin“ führt ins vom „Islamischen Staat“ beherrschte Mossul – mit Lardi als Kriegsfotografin. „Die Arbeit ist ein alter Traum von mir“, sagt Rau. Eine Geschichte über die Faszination der Gewalt. Und auch eine Arbeit über die eigene Faszination?

„Burgtheater“ im Burgtheater

Die mit der größten Spannung erwartete Inszenierung von Rau ist jedoch jene, die er an diesem Vormittag probt: „Burgtheater“ nach Elfriede Jelinek. „Burgtheater“ im Burgtheater? Eine Premiere. Das Stück, in dem es um die Nazi-Verstrickungen von Hitlers Lieblingstheater geht, musste 1985 für seine Uraufführung ins weit entfernte Bonn ausweichen und wurde noch nie auf der Bühne gezeigt, um die es geht. Jelinek machte es auf traurige Weise berühmt.

Als „Nestbeschmutzerin“ verunglimpft, zog sich die spätere Literaturnobelpreisträgerin aus der Öffentlichkeit zurück, bis heute. „Das ist typisch für Österreich, dass man nur auf die Person geht“, sagt Rau. „Für Jelinek war es eine biografische Schwelle, für die deutschsprachige Literatur ein Wendepunkt.“

Vierzig Jahre später findet die „Posse mit Gesang“, so der Untertitel, nun doch den Weg ins Burgtheater. Anfang Mai zunächst mit einer „Urlesung“ und zur Eröffnung der Festwochen in einer von Rau, Jelinek und dem Ensemble geschaffenen Neufassung. Jetzt ist die letzte Leseprobe angesetzt, der Text wird noch einmal gemeinsam geprüft. Das gesamte Team ist gekommen: 20 bis 25 Personen sitzen an einer langen Tafel. Im Hintergrund wird am Bühnenbild geschraubt, man sieht Hakenkreuz-Uniformen in einem Arbeitszimmer, ein festlich geschmücktes Speisezimmer, eine Galerie mit Gemälden. Auch die Tonabteilung probt.

Das Burgtheater ist die Manifestation kultureller Herrschaft, das interessiert mich“, sagt Rau bei einer Tasse Kaffee. Wie wichtig das Burgtheater noch immer ist, beweist das Filmteam, das ihn während seiner Proben für eine Dokumentation begleitet. Auch bei der Aktualisierung von „Burgtheater“ setzen Rau und das Ensemble auf Reizthemen: Als neue Figuren gibt es jetzt woke Podcaster und den „letzten echten Wiener“, gespielt von einem ehemaligen Theaterpolizisten. Es wird um die neuen Kulturkriege, Hitler als Linksextremen, Antisemitismusdebatten nach dem Massaker vom 7. Oktober und vieles mehr gehen. „Das hat Potenzial zum Skandal“, sagt Rau. „Wir hauen richtig drauf.“

Die Probe ist noch nicht ganz zu Ende, da springt Rau plötzlich auf. Er muss dringend aufbrechen – mit dem Taxi zum Flugzeug nach Berlin. Während der Fahrt aus der Inneren Stadt raus nach Schwechat spricht er noch über die harten Zeiten, die der Kunst drohen. Die Ausgaben für Kultur sinken im gleichen Maße, wie sie fürs Militär steigen. „Alle wollen die Atombombe, aber niemand mehr Oper“, sagt Rau, der mit den Wiener Festwochen die Kampagne „Resistance Now!“ gegründet hat – gegen Spardruck und politische Anfeindungen und für die Freiheit der Kunst. Eine Freiheit, sich auch über alle politischen Lager hinweg unbeliebt zu machen.

Am Flughafen fällt ihm noch etwas ein. Hannah Arendt habe gesagt, das Problem sei nicht gewesen, was ihre Feinde taten, sondern was ihre Freunde taten. Dann verschwindet Rau hinter der Sicherheitskontrolle. Er, der die „Republik der Liebe“ auf seinem Overall trägt, wird für sein kontroverses Programm – auch von seinen Freunden – nicht nur geliebt werden. Doch wenn es genau darum geht, nicht immer nur Liebe zu wollen? Dann wäre Milo Rau, wieder einmal, am Puls der Zeit.

Die Wiener Festwochen laufen vom 16. Mai bis zum 22. Juni 2025.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.