Marode Schulen, ausgedünnter Nahverkehr, fehlende Kitaplätze – vielerorts geraten Städte und Gemeinden bei der öffentlichen Daseinsvorsorge an ihre Grenzen. Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt: Die Finanzlage vieler Kommunen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Hauptursachen sind eine strukturelle Unterfinanzierung, steigende Sozialausgaben und ein unübersichtliches System aus Förderprogrammen.

"Kommunen sind das Fundament unserer Demokratie. Ohne ausreichende finanzielle Mittel können sie ihre Aufgaben in den Bereichen Bildung, sozialer Teilhabe und Klimaschutz nicht erfüllen", betont Studienautor Christian Raffer vom Difu.

Strukturelle Unterfinanzierung

Die Studie belegt, dass die Ausgaben der Kommunen seit Jahren stärker steigen als ihre Einnahmen. Zwischen 2012 und 2023 wuchsen die bereinigten Gesamtausgaben um rund 140 Milliarden Euro – von 190 auf 330 Milliarden Euro –, während die Einnahmen im gleichen Zeitraum kaum Schritt hielten. Besonders die Sozialleistungen und Personalkosten treiben die Budgets nach oben: Allein die kommunalen Sozialausgaben erreichten 2023 ein Volumen von über 80 Milliarden Euro und haben sich seit 2011 nahezu verdoppelt. Auch die Personalausgaben stiegen im selben Zeitraum um mehr als 80 Prozent auf zuletzt über 80 Milliarden Euro.

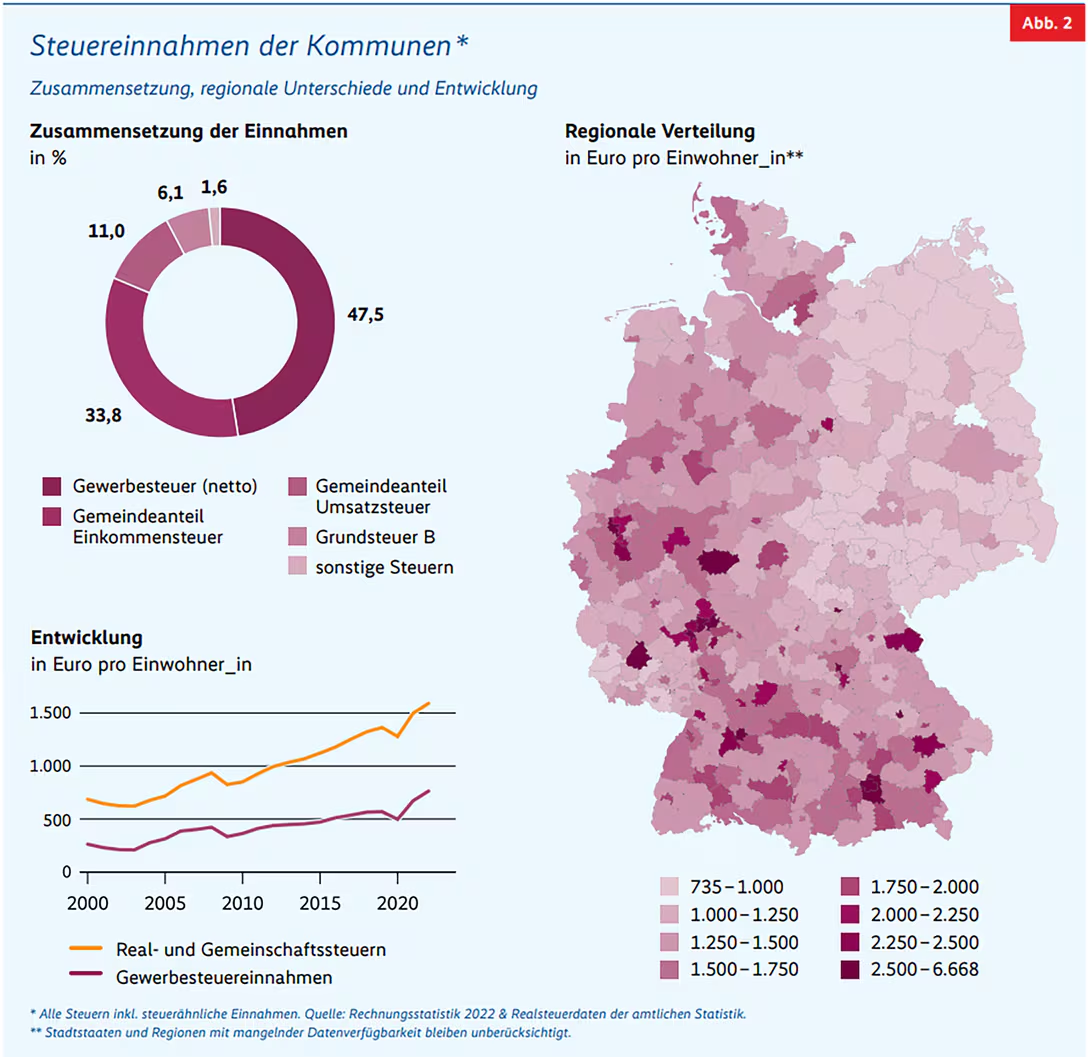

Die Steuereinnahmen dagegen sind stark regional konzentriert: 2022 lagen die durchschnittlichen kommunalen Steuereinnahmen bei 1.166 Euro pro Einwohner, doch zwischen reichen und armen Regionen beträgt der Unterschied ein Vielfaches. In Teilen Süddeutschlands erzielen Kommunen mehr als 2.500 Euro pro Kopf, während Städte in Ostdeutschland oder im Saarland teils unter 1.000 Euro bleiben.

Fast die Hälfte aller kommunalen Steuereinnahmen stammt aus der Gewerbesteuer. Sie macht die Städte und Gemeinden stark abhängig von der lokalen Wirtschaftskraft – mit teils drastischen regionalen Unterschieden. In Süddeutschland erzielen Kommunen im Schnitt mehr als doppelt so hohe Einnahmen pro Einwohner wie viele Städte in Ost- und Westdeutschland.Bildrechte: Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) / Friedrich-Ebert-Stiftung

Fast die Hälfte aller kommunalen Steuereinnahmen stammt aus der Gewerbesteuer. Sie macht die Städte und Gemeinden stark abhängig von der lokalen Wirtschaftskraft – mit teils drastischen regionalen Unterschieden. In Süddeutschland erzielen Kommunen im Schnitt mehr als doppelt so hohe Einnahmen pro Einwohner wie viele Städte in Ost- und Westdeutschland.Bildrechte: Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) / Friedrich-Ebert-StiftungDiese Unterschiede führen dazu, dass ärmere Gemeinden kaum noch investieren können. In Teilen Sachsen-Anhalts, etwa im Burgenlandkreis oder im Altmarkkreis, wo laut Studie die Kassenkredite besonders hoch sind, stemmen die Kommunen ihren Alltag also längst mit Überziehungskrediten – ein Symbol für die strukturelle Unterfinanzierung, von der die Studie spricht. Die Ausgaben sind zu großen Teilen durch Pflichtaufgaben gebunden. Als Beispiel nennt die Studie die Stadt Potsdam mit etwa 90 Prozent. Für freiwillige Leistungen wie Kultur, Sport oder Jugendprojekte bleibt kaum Spielraum.

Rückgang der Investitionen

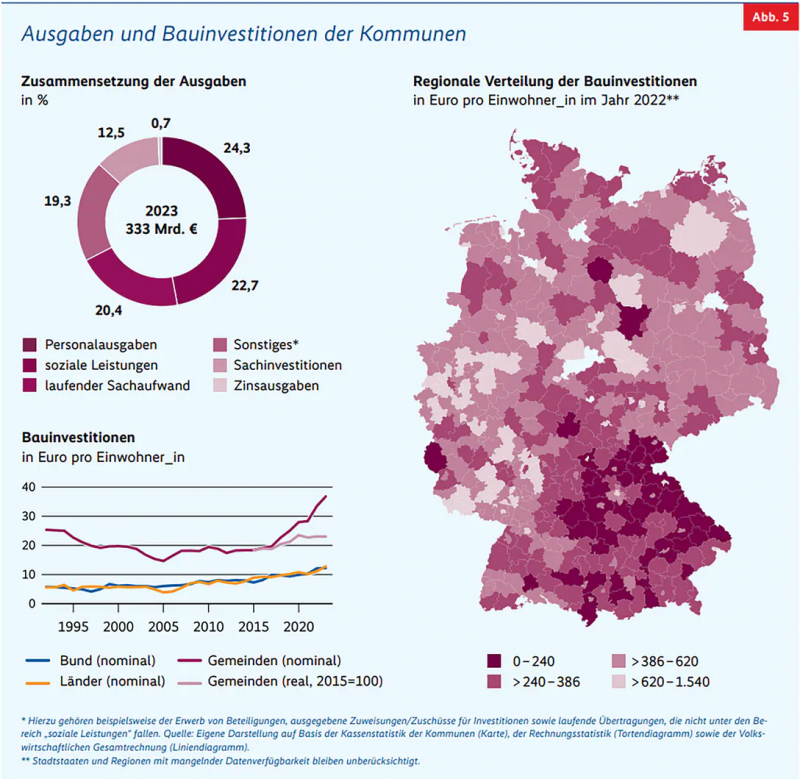

Auch bei den Bauinvestitionen zeigt sich ein deutliches Gefälle: 2023 tätigten die Kommunen zusammen 333 Milliarden Euro an Gesamtausgaben, aber nur 12,5 Prozent davon flossen in Sachinvestitionen – also in den Bau und die Sanierung von Straßen, Schulen, Kitas oder Verwaltungsgebäuden. Im Ergebnis sind die kommunalen Bauinvestitionen zwar nominal gestiegen, real – also preisbereinigt – stagniert die Bautätigkeit aber seit 2020.

Im Süden investieren Kommunen überdurchschnittlich viel: In Bayern und Baden-Württemberg liegen die Bauausgaben teils bei über 600 Euro pro Einwohner, während sie in großen Teilen Ostdeutschlands und Nordrhein-Westfalens unter 240 Euro bleiben.

Personalkosten und Sozialleistungen verschlingen fast die Hälfte aller kommunalen Ausgaben – für Investitionen bleibt wenig übrig. Besonders in strukturschwachen Regionen fehlen die Mittel für Schulen, Straßen und Verwaltungsgebäude. Die Karte zeigt: Im Süden wird deutlich mehr gebaut als im Norden und Osten.Bildrechte: Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) / Friedrich-Ebert-Stiftung

Personalkosten und Sozialleistungen verschlingen fast die Hälfte aller kommunalen Ausgaben – für Investitionen bleibt wenig übrig. Besonders in strukturschwachen Regionen fehlen die Mittel für Schulen, Straßen und Verwaltungsgebäude. Die Karte zeigt: Im Süden wird deutlich mehr gebaut als im Norden und Osten.Bildrechte: Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) / Friedrich-Ebert-StiftungNach Angaben der Autoren sind die Kommunen für mehr als die Hälfte aller öffentlichen Bauinvestitionen verantwortlich. Fehlen ihnen die Mittel, droht nicht nur der weitere Verfall der Infrastruktur, sondern auch eine Blockade der Energiewende und der Klimaanpassung. "Fehlen den Kommunen Mittel für Investitionen, geraten auch die sozialökologische Transformation und das Erreichen des Ziels der Klimaneutralität bis 2045 ins Stocken", warnt Henrik Scheller, Mitautor der Studie.

Finanzkrise in Kommunen: Forderung nach Reformen

Um dieser Entwicklung zu begegnen, schlagen die Forscher eine grundlegende Neuordnung der Gemeindefinanzen vor. Kurzfristig sollen Bund und Länder einen größeren Anteil an den Sozialausgaben übernehmen, eine bundesweite Lösung für die kommunalen Altschulden schaffen und das Förderwesen vereinfachen. Das neue Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität" müsse gezielt auch die Bedarfe kleiner und finanzschwacher Kommunen berücksichtigen.

Langfristig plädieren Raffer und Scheller für strukturelle Reformen: Die Gewerbesteuer solle zu einer Wertschöpfungssteuer weiterentwickelt, die Verteilung der Gemeinschaftssteuern zugunsten der Kommunen angepasst und die Finanzausgleichssysteme der Länder harmonisiert werden. Zudem regen sie einen Konnexitätsprüfungsausschuss an, der sicherstellt, dass neue Aufgaben für Kommunen künftig nur mit entsprechender Finanzierung übertragen werden. Das Konnexitätsprinzip ist ein Begriff aus dem Staatsrecht. Es soll sicherstellen, dass die Kosten für eine Aufgabe von der Ebene getragen werden, die darüber entscheidet.

Ungleichheit mit Folgen

Die Autoren warnen, dass ohne solche Reformen die Kluft zwischen finanzstarken und finanzschwachen Regionen weiter wächst. Das gefährde nicht nur Investitionen und öffentliche Infrastruktur, sondern auch den sozialen Zusammenhalt. Eine gerechte Grundfinanzierung sei daher keine technische Frage des Haushaltsrechts, sondern eine zentrale Voraussetzung für Demokratie und gleichwertige Lebensverhältnisse.

Links / Studien

C. Raffer, H. Scheller (2025): "Kommunale Grundfinanzierung", Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.