Zehn Jahre ist es her, dass David Fritz Goeppinger stundenlang in einem Gang des Konzertsaals Bataclan festgehalten wurde, als Geisel von zwei Dschihadisten. Nach seiner Befreiung durch Spezialeinheiten der Pariser Polizei wurde er zu einer der wichtigsten Stimmen des 13. Novembers 2015 und schreibt in seinem Buch „Il fallait vivre“ („Man musste einfach leben“) über den Gerichtsprozess V13. Auch an der TV-Dokumentation „Des vivants“ („Die Lebenden“), die von dieser Nacht berichtet, in der 130 Menschen getötet wurden, arbeitete er mit.

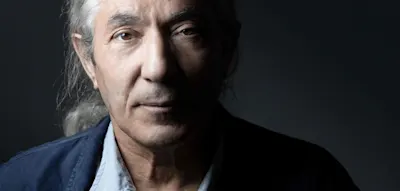

„Ich habe überlebt, doch den David von damals, den gibt es nicht mehr“, erzählt der 33-Jährige während eines Gesprächs auf der Terrasse eines Cafés in der Nähe der Bastille. Eigentlich ist der in Chile geborene Wahl-Pariser Goeppinger von Beruf Fotograf. Darüber hinaus engagiert er sich in Vereinigungen für Terroropfer. „In diesen Jahren hat sich so viel verändert: Die Stadt hat sich weiterentwickelt, genauso wie Frankreich selbst, doch die Narben sind auch heute noch sichtbar, an den Orten des Geschehens, in den Gesten und den Blicken sind sie immer noch erkennbar. Wir haben in gewisser Weise unsere Unbeschwertheit verloren“.

Goeppinger fragt sich, ob diese Nacht damals nicht eine makabre Art von „Generalprobe“ für all das war, was danach kam. Weitere Attentate, die Pandemie, der Krieg, der wieder auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt ist. Er erzählt von der Psychologin, die ihm „gleich zweimal das Leben gerettet hat“. Erst als Beraterin der Spezialeinheiten, die mit den Terroristen, die ihn als Geisel festhielten, verhandelten, und danach als Begleiterin auf seinem langen Weg der Aufarbeitung.

WELT: Wie geht es Ihnen jetzt, kurz vor dem Jahrestag?

David Fritz Goeppinger: Ich möchte es lieber Gedenktag nennen, denn Jahrestag klingt mir ein wenig zu heiter. Für mich ist es jedes Jahr eine Zeit der Panikattacken, von Schlaflosigkeit und Angstzuständen. Ich kann es kaum erwarten, am 14. November aufzuwachen. Durch die Veröffentlichung meines Buches und die Fernseh-Dokumentation habe ich eine Möglichkeit gefunden, die Leere wieder zu füllen, die viele von uns nach dem Schuldspruch gefühlt haben. Der Prozess hat zwar einige Wunden heilen können, gleichzeitig aber andere wieder aufgerissen. Gemeinsam mit meiner Psychologin und den anderen „Potages“ haben wir das Puzzle der Nacht von damals wieder zusammensetzen können.

WELT: Wer sind die „Potages“?

Goeppinger: Wir sind sieben Personen, die in dieser Nacht im Service-Korridor des Bataclan festgehalten wurden. Damals waren wir Geiseln (otages), danach wurden wir Freunde (potes). Zwischen uns herrscht eine ganz besondere Verbundenheit, die durch dieselben Traumata und dieselben Symptome entstanden ist. Nicht, dass wir unsere Zeit damit verbringen würden, uns selbst zu bemitleiden. Wir lachen viel, ziehen uns gegenseitig auf und nutzen den Humor, um nicht in dieser Opferrolle zu versinken.

Wir gehen gemeinsam in Schulen und sprechen mit den Kindern und Jugendlichen über die Redefreiheit, über Gewalt und die Anziehungskraft des Terrorismus. Ich versuche zu erklären, dass man nicht einfach jemanden ermordet, weil man sich in seiner Religion beleidigt fühlt. Und ich tue dies, ohne den politischen Instrumentalisierungen, die ich persönlich unerträglich finde, irgendein Alibi zu liefern. Ich hatte schon während des Prozesses die Befürchtung, dass man die Opfer als Vorwand für Fremdenfeindlichkeit oder Sicherheitspropaganda benutzen würde. Es ist gefährlich und unanständig, wenn Typen wie Éric Zemmour sich mit TV-Kameras vor dem Bataclan präsentieren.

WELT: Sie haben einmal gesagt, die Terroristen hätten gewonnen, zumindest was die Folgen für Ihr Leben betrifft. Denken Sie auch heute noch so?

Goeppinger: Ich habe meine geistige Gesundheit eingebüßt und einen Teil meiner Unschuld verloren. Wenn ich voll besetzte Terrassen, Cafés oder gut besuchte Konzertsäle sehe, dann sage ich mir, dass die Terroristen nicht alles vernichtet haben, doch zu behaupten, sie hätten verloren, wie es oft heißt, das ist viel zu einfach. Es hat eine Art kollektiven Widerstand gegeben, vor allem in Paris, getreu des offiziellen Pariser Mottos „Sie schwankt, aber sie sinkt nicht“ („Fluctuat nec mergitur“). Meine Frau und ich haben ein zwar zerbrechliches, aber doch festes Gleichgewicht gefunden. Heute wünschen wir uns ein Kind. Wenn wir eines bekommen sollten, dann kann ich vielleicht sagen, dass ich die Terroristen besiegt habe.

WELT: Sind Sie nie wieder zu einem Konzert ins Bataclan zurückgekehrt?

Goeppinger: Als man es 2016 wiedereröffnet hat, hat mich das schockiert, ich empfand es als viel zu früh. Mittlerweile kann ich die Entscheidung zwar besser verstehen, doch für mich ist und bleibt das Bataclan eine unüberwindliche Barriere. Ich höre allerdings immer noch viel Musik. Es gibt ein paar Künstler, die ich ganz besonders mag, wie Damso und Amenra, die von Schmerz, Kampf, Vaterschaft und Gewalt singen.

WELT: Was werden Sie am 13. November tun?

Goeppinger: Ich werde an Gedenkveranstaltungen teilnehmen und dann in die Bar „Chez Guillaume“ gehen, zu dem Freund, der mich damals an dem Abend zum Konzert im Bataclan eingeladen hat. Ich würde gern hinter die Bar gehen und ein Bier zapfen. Nicht um damit irgendeinen Sieg über irgendjemanden zu feiern, sondern um auf diese Weise zu sagen, dass es den David, der in dieser Nacht ins Bataclan ging, nicht mehr gibt, doch dass ein anderer David existiert, der weiterlebt.

Dieses Interview erschien in „La Repubblica“, wie WELT Mitglied der „Leading European Newspaper Alliance“ (LENA). Aus dem Französischen von Bettina Schneider.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.