Die Oper war schneller. Thomas Adès, Englands berühmtester zeitgenössischer Komponist, machte aus Luis Buñuels surrealem Filmklassiker „Der Würgeengel“ schon 2016 ein gleichnamiges, vielpersoniges Musiktheater, das mit großem Erfolg bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt und auch einige Male anderswo nachgespielt wurde.

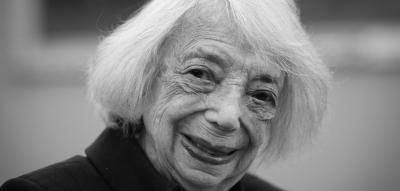

Der greise Musical-Papst Stephen Sondheim, dem am Ende das Schreiben von Songtexten wie Partituren nicht mehr ganz leichtfiel, dokterte über ein Jahrzehnt an seinem Schwanengesang herum, den er mit verschiedenen Arbeitstiteln bei seinem Tod am 26. November 2021 nicht vollendet hatte. Doch auch schon der Vorgänger, die Immobilien-Gaunergeschichte „Road Show“ von 2008, hatte diverse Namen und eine längliche Inkubationszeit.

Aber im Oktober 2023 war es dann doch am Off-Broadway da, „Here We Are“, das mild-satirische Sondheim-Finale, zusammengemixt von David Ives aus gleich zwei Buñuel-Filmen, das eine Gruppe dummer Reicher zunächst zum Brunchen schickt, was einfach nicht funktionieren will – so wie im „Diskreten Charme der Bourgeoisie“ von 1972 – und sie im zweiten Teil – ähnlich dem „Würgeengel“ – aus einem geschlossenen Salonraum nicht mehr entkommen lässt, während draußen die Revolte tobt.

Die Originalinszenierung, die zunächst eine spielfähige Stückfassung erstellen musste, hatte der bewährte Joe Mantello („Wicked“) besorgt, die silbrig rieselnde Orchestrierung, wie so oft, Jonathan Tunick. Die Kritiken waren wohlwollend: Einem Mann, der bereits mit den Texten zur „West Side Story“ 1956 seinen ersten Welthit gelandet hatte, sah man nach, dass der zweite Akt nur noch einen Song und diverse Untermalungen enthält.

Wie von Damien Hirst gemalt

Oder wollte Sondheim genau das? Sollte die Welt, so wie er sie kannte, von zwei selbsternannten, sich erst im zweiten Teil enthüllenden Anarchisten namens „Inferno“ und „Apokalypse“ ohne viel Musik, als Drama zum fröhlichen Untergang gebracht werden? Bei dem man sich freilich immer noch versichert, was für ein „perfect day“ das doch sei und wie inspirierend die neuen Erfahrungen wirken?

Jedenfalls wirkt es auch bei der Übernahme der New Yorker Originalproduktion an das Londoner National Theatre, wo man immerhin bereits die siebte Sondheim-Premiere zeigt, von Anfang an wie ein typisches seiner Stücke. Für das man freilich vorwiegend singende, vielfach aus berühmten Serien bekannte Schauspieler gecastet hat, um auch die zweite Hälfte glaubwürdig zu machen.

Sechs Personen finden sich in „Here We Are“ zu einem typisch verplapperten, mit flüssigen Reimen und hellen Disharmonien spielenden Auftaktsong, schnattern fröhlich durcheinander und lassen in einem hellneutralen, verspiegelten Raum, den einzig ein Damien-Hirst-ähnliches Gemälde schmückt, die Dinge auf sich und uns zukommen. Das passiert ähnlich in Sondheim-Klassikern wie „A Funny Thing Happend On The Way To The Forum“, „Company“, „Sweeney Todd“, „A Little Night Music“, „Into the Woods“ oder „Assassins“.

Diesmal allerdings sind bei dem knuffelig neureichen Börsenkrösus Leo (Rory Kinnear – „James Bond“, „The Diplomat“) und seiner nervig kieksenden Frau Marianne (Jane Krakowski – „Ally McBeal“) uneingeladene Brunch-Gäste aufgetaucht. Das Ehepaar, bei dem auch ihre Schwester, die möchtegernanarchistische Fritz(i) (tolle Röhre: Chumisa Dornford-May), wohnt, muss in Samttrainingsanzug und Negligé den hysterischen Schönheitschirurgen Paul (Jesse Tyler Ferguson – „Modern Family“) und seine bullige TV-Produzentin-Gattin Claudia (Martha Plimpton) bespaßen. Und auch Raffael, der Botschafter von Moranda, Typ überreifer Latin Lover (Paulo Szot – „South Pacific“) hatte offenbar den falschen Termin im Kalender.

So geht es notgedrungen auf die Suche nach immer absurderen Lokalen, wo es im „Café Everything“ eigentlich gar nichts gibt oder im „Bistro à la Mode“ dekonstruierte Haute Cuisine und in der „Osteria Zeno“ nur überteuerte Cocktails. Als wechselnd dienstbare Geister wuseln verkleidungswütig die schrille Tracie Bennett und der düstere Dennis O’Hare („True Blood“) dazwischen. Der munteren Truppe schließen sich irgendwie auch noch ein muskulöser Soldat (Richard Fleeshman) und sein Colonel (Cameron Johnson) sowie ein sympathischer, aber damenschuhfixierter Bischof (Harry Hadden-Paton – „Downton Abbey“) an.

„I want things to gleam / To be what they seem / And not what they are“, singt etwa Marianne. Das läuft nett und voll hübschem Wortwitz wie raffinierten, aber kaum erinnerungswürdigen Songs wie Ensembles dahin, gleitet immer wieder ins Sprechen oder in die Untermalungsmusik, bis Raffael am Ende den angebrochenen Tag in der Botschaft ausklingen lassen möchte. Der zweite Akt wird nun barockduster zwischen Stilmöbeln und verbalen Memento Moris, weil plötzlich alle phlegmatisch im Raum verharren, der Soldat sich in Fritzi verliebt und des Botschafters Butler mit der Pistole droht.

Doch irgendwie löst sich die Düsternis, rattern die Rituale bei immer wieder geöffneten Türen erneut. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann geht ihr perfekter Tag ewig weiter. Will man das aber? So lässt der stets ein wenig zynische, hier altersmilde Stephen Sondheim diesmal sein allerletztes Personal als Tote ohne Begräbnis zurück. Ein Statement – auch das.

Ein begeistertes Publikum hat freilich dem großen Musicalmeister, ähnlich wie dem späten Richard Strauss, ein letztes Mal in die womöglich gar nicht so „fröhliche Werkstatt“ geblickt. Da quietscht es im Getriebe, die Abläufe ruckeln – und doch: Man hat gern noch einmal zwei Spielstunden mit Sartre, Satie und Sondheim verbracht.

Bis 28. Juni.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.